2016年3月4日下午,外语学院“青荷‘系列讲座第一期——“学术论文的那些事儿: 结构、投稿、引用、检索”讲座在东五-201成功举行。国际世界语学院院士、浙江大学求是特聘教授刘海涛担任主讲。外语学院党委书记兼副院长褚超孚教授、浙江大学外语学院副院长马博森教授、副院长李媛教授、浙江大学文科领军人才程工教授、浙江大学百人计划人才Esther Pascual博士等出席了本次讲座。来自浙江大学、浙江工商大学、杭州师范大学、浙江大学城市学院等高校的近百名青年教师、青年学者及研究生参加了本次讲座。讲座由外语学院梁君英教授主持。

针对国内语言学研究现状,刘海涛教授指出,中国语言学研究应当积极融入国际语言学研究,而在国际一流刊物上发表论文无疑是与国际接轨的最重要途径之一。想与国际接轨,自然要有自己的学术研究成果。紧接着,刘海涛教授从踏入科学研究的门槛、一直到完成某项科学研究并成功发表学术论文这一过程做了详尽的讲解。这其中主要涉及到了在学术研究中怎样选择研究主题、怎样利用参考数据库进行课题选择、怎样阅读文献以及论文写作时间应当如何分配等重要步骤。针对怎样高效的阅读文献,刘海涛教授还特别指出,不能拿到一篇文献就一头扎进去,而应该分三步阅读:首先通过摘要了解研究主题,然后速读文献掌握大致内容,最后对自己研究有用的再进行更深层次的精读。类似具体的科研方法也一直贯穿于整个演讲过程当中。

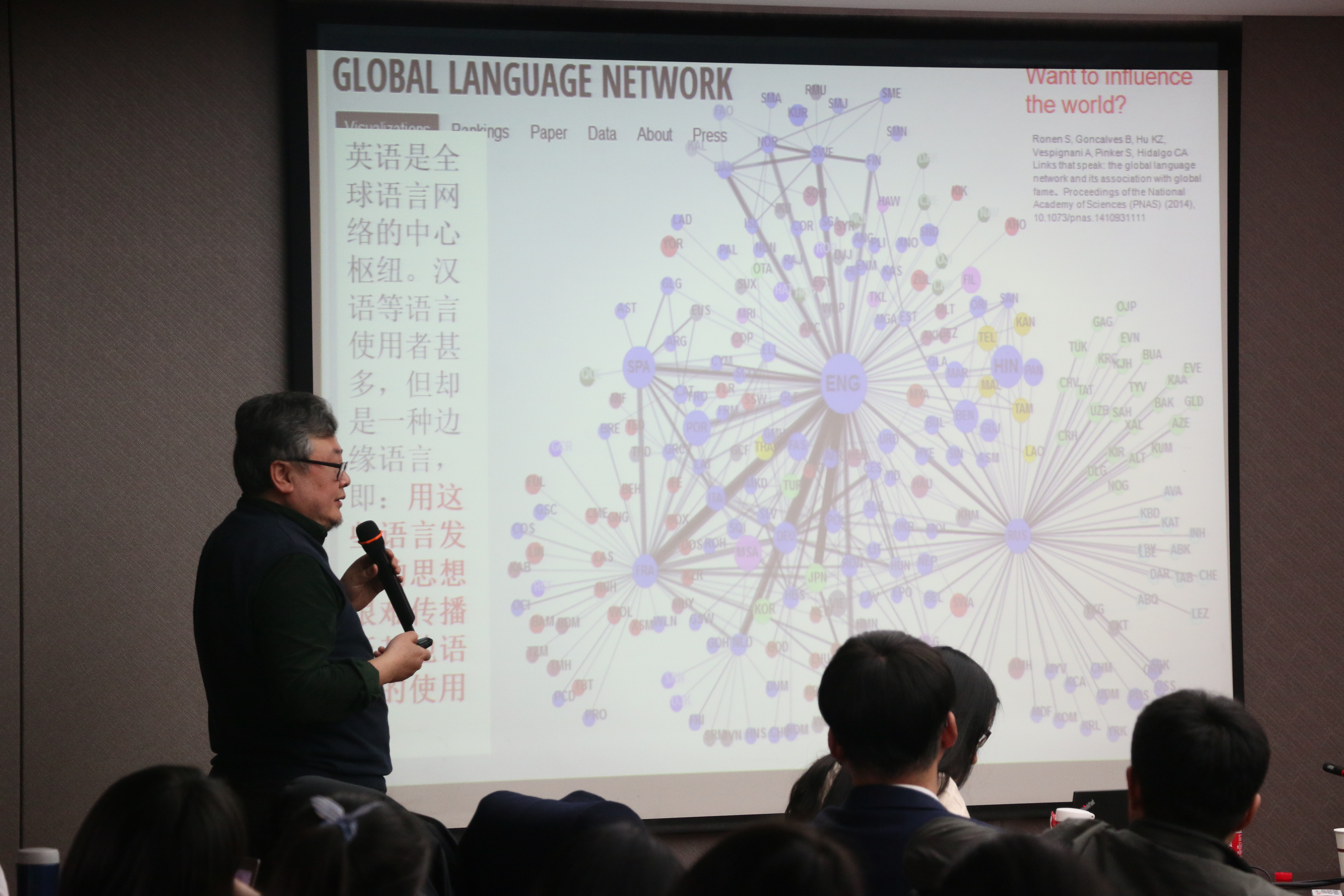

同时,刘海涛教授还就论文的常见类型、论文的一般格式要求、论文的写作与投稿流程等关键步骤进行了非常细致入微的讲解。刘教授强调了发表国际学术期刊论文中论文格式规范的重要性,并强调研究人员应当形成严谨的科学态度和规范的科学素养。他一一介绍了世界著名综合性参考数据库(Web of Science引文数据库、Scopus综合性文摘与引文数据库、Google Scholar谷歌学术)、引文索引、影响因子(IF)、H指数(H index)等学术基础知识,大大拓宽了在场师生的国际学术视野。

“研究意味着长期围绕着一个充满不确定性的项目持续工作,少则几周,多则数十年,而专注精神是科研者最核心的素质。”刘海涛教授说。由刘海涛教授团队创作的研究成果——《语言是一个多层级系统》于2014年发表在Journal of Chinese Linguistics(JCL)《中国语言学报》上,收到了国内外学界的广泛关注。刘教授告诉在场师生,这项研究前后经历了长达八年,并以此为例,鼓励在场青年学者应不断磨练并提高自身的科研素养。

在随后的问答环节中,在场师生积极踊跃地向刘教授提出了自己在论文写作与投稿过程遇到的问题,刘海涛教授旁征博引的解答赢得了在场师生阵阵掌声。

在整整两个小时的演讲过程中,刘海涛教授根据自己多年来的论文发表经验,详细介绍了国际论文的选题、结构、投稿等与论文写作与发表密切相关的问题。整场讲座学术气氛热烈。同时,刘海涛教授严谨的学术作风和诙谐幽默的演讲内容深深地感染并激励了全场师生,也增强了在座师生们发表高水平论文的信心。相信在外语学院教授的领航指引下,我们的青年学者与青年学生能够不断将中国语言学研究朝着科学化与国际化的思路推向世界新的高度。

外语学院“青荷”系列讲座是学院青年平台联合各研究所推出的学术活动,是对学院青年学术论坛的有益补充,旨在鼓励和促进学院青年教师间的交流与合作,推进学科建设与发展。

外语学院青年平台

外国语言学及应用语言学研究所

2016年3月5日