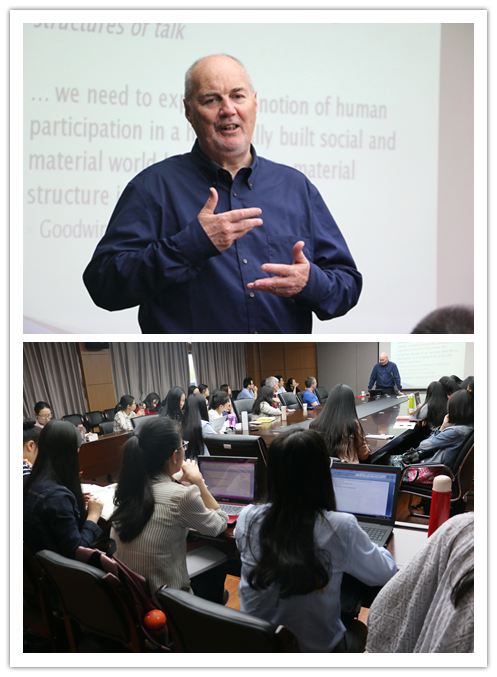

2017年4月25日下午,湖南大学外国语学院认知科学方向的杰出教授Chris Sinha应邀做客我院“教授领航读书会”,为浙大师生们带来了题为“The cognitive and the social in first andsecond language acquisition”的学术讲座。讲座由浙江大学“百人计划”的Esther Pascual主持,来自外语学院的四十多位师生参加了此次讲座。

讲座伊始,Sinha教授从语言学发展的历史入手,指出了二十世纪八十年代时语言学研究向认知与社会角度发展的趋势,并强调在近十几年以来,社会与文化因素极大地引起了语言学家的兴趣。其中,最值得我们关注的两个关键概念就是主体间性(intersubjectivity)和参与感(participation)。“主体间性”指的是,在与他人进行交互或共同完成某项任务时产生的共享意义和集体概念;而这里的“参与感”与我们日常的理解有所不同,我们必须将其放在历史构建的社会环境中加以体会。

随后,Sinha教授比较了形式主义者与功能主义者对语言、交流及语言习得的不同看法,并着重介绍了以维果斯基(Vygotsky)为主的功能主义观点。功能主义认为,语言是一种符号载体,也是我们用于交流与认知的工具;而主体间性与符号之间有着密切的联系,因此Sinha教授主张用认知功能的角度对语言发展进行研究。

基于维果斯基的符号理论,Sinha教授指出符号交流(symbolic communication)的发展有两种路径,即感知运动发展(sensori-motor development)与前语言交流(pre-linguistic communication)。因此在母语习得的过程中,我们将经历初级主体间性、视线追随、共同注意力(即二级主体间性)、符号中介,最终形成语言的概念化。

在对母语习得有了一定的了解后,Sinha教授把母语和二语的习得过程进行了对比,指出它们的习得过程遵循着不同的轨道,而两者最关键的区别在于母语习得的透明性与二语习得的不透明性。人们在习得母语时,往往从接触语音和字词开始,随后逐步熟悉基于文化图式的结构形式,其实在本质上自然习得了一种思维方式;而在学习二语的过程中,我们必须把注意力有意识地同时放在交际意图和交际工具上,故而加大了习得的难度。基于此,Sinha教授认为元语言意识(metalinguistic awareness)应受到二语教学的重视。

讲座最后,在座的师生们就讲座内容进行交流与提问,Sinha教授一一回应。至此,讲座在师生们热烈的掌声中圆满结束。Sinha教授的讲座引发了大家对母语和二语习得间相似性与区别性的思考,同时也给认知语言学与社会语言学方向的师生们带来了更多启示,大家都受益匪浅。

外语学院

2017年4月26日

(文/邱思绮)