11月6日(周三)下午,著名汉学家、翻译家、美国波莫纳大学亚洲语言文学系教授白亚仁(Allan H. Barr)先生莅临我校,做了题为“余华作品在美国的翻译与传播”的学术讲座。讲座由浙江大学翻译学研究所所长郭国良主持。

郭老师首先向在场的老师和同学们介绍了白亚仁先生在余华作品译介乃至中华文化走出去方面所做的卓越贡献,并分享了此次讲座得以成功举办背后的两个小故事:半年前同作家余华先生的交谈让他第一次了解到译者白亚仁先生;而几天前青年作家、翻译家孔亚雷的一通电话“白老师来杭州了”更是让他兴奋不已,两件事情共同促成了白老师此次浙大之行。可以说,既是机缘巧合,却也是命中注定。

研究中国古典文学的白亚仁老师是如何结缘当代作家余华并走上译介中国现当代文学之路的呢?讲座开场白老师就对这个问题进行了解答:20世纪90年代,在美国文理学院教书的经历让他意识到大量优秀的中国现当代文学作品因为缺少译本而无法与读者见面,这让他萌生了翻译的想法。而不同于当时主流政治诗学,余华短篇小说作品集《黄昏里的男孩》着力表现了小人物的悲欢离合,更具普世价值,因此这部小说很自然地进入了他的视野,从此一路走来,直到今天成为余华的“御用译者”。

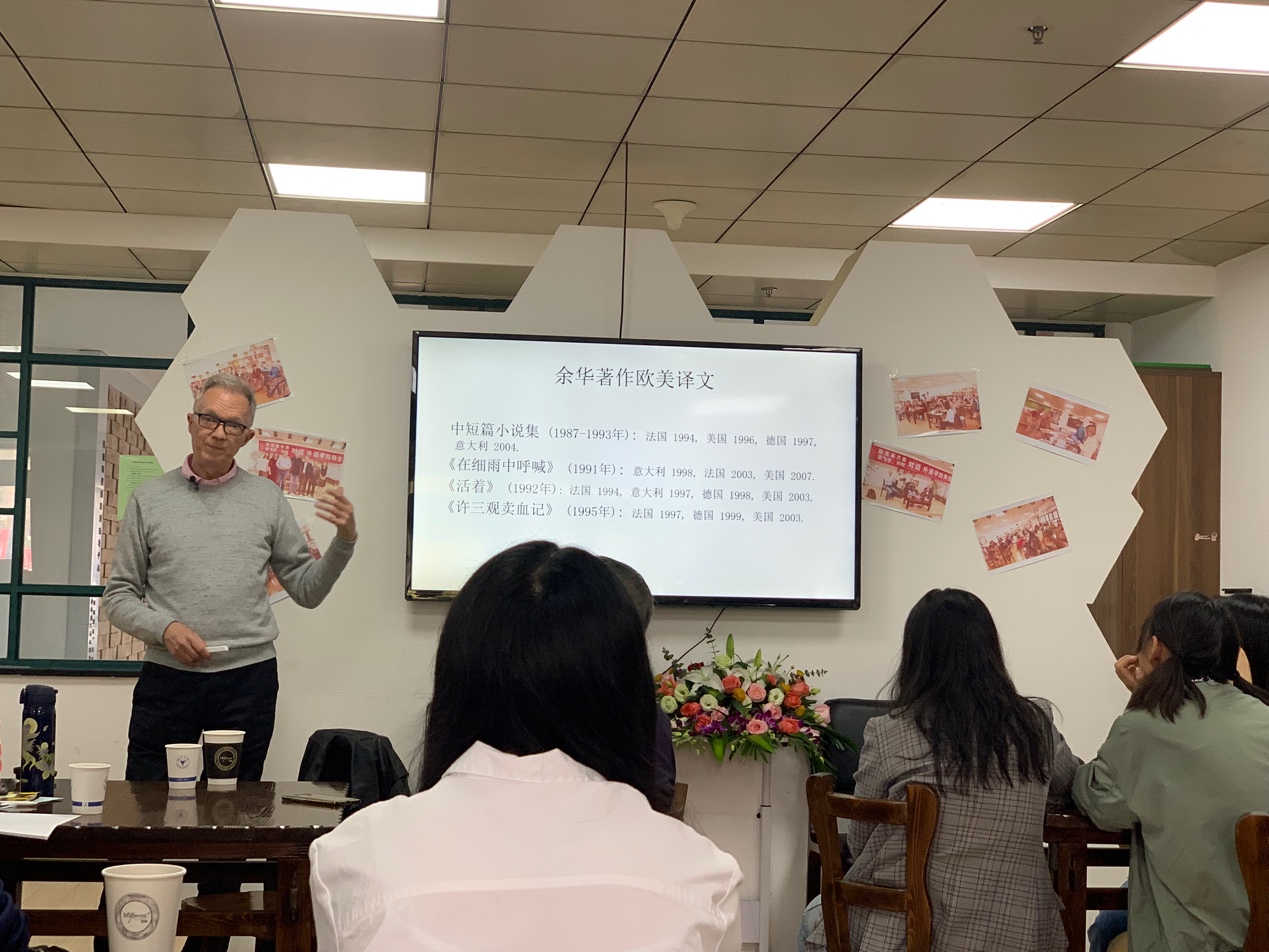

作为“御用译者”的白亚仁先生谈起余华作品可以说是如数家珍。从早期作品《四月三日事件》、《在细雨中呼喊》、《活着》到后来的《许三观卖血记》、《黄昏里的男孩》、《兄弟》,白老师一一向观众介绍了余华作品在欧洲和美国不同的传播情况,并指出相较于美国读者,欧洲读者更习惯于阅读翻译文学,因此余华作品在美国的译介要落后于欧洲。

至于为什么会选择译介余华作品,白老师表示最重要原因在于其简洁的风格更符合美国读者的阅读口味,他引用美国悬疑小说家埃尔默·莱昂纳德(Elmore Leonard)提出的十大写作信条,认为余华和莱昂纳德在“慎用感叹号”、“尽量少用方言”、“避免详细描写人物”、“避免详细描写地方和场景”、“尽量省掉读者倾向于略过的内容”等方面有共通之处。他还指出除了作品自身的文学价值外,余华作品成功输出美国还有一个重要原因,即大部分作品的出版工作都得到了美国兰登书屋等大型出版社在封面设计等方面的鼎力支持。

接着白老师以自己翻译实践为例,向观众展示了翻译过程中译者为传达原文风格和韵味所做的种种努力。一个中文长句变成三个英文句子是否会改变原作的叙事节奏?简单如“羊”、“衣服”等中文词汇何以在跨境旅行中变成译者的噩梦?小说叙事者身份角色如何左右译者的遣词造句?原文貌似累赘重复实则饱含感情的表达如何在译文中做到保鲜不平淡?这些问题,甚至包括小说中粗话脏话的处理都需要译者深入原语文化、斟酌语言细微差异,努力逼近原文风格,精益求精。

在展示自己翻译实践的基础上,白老师向观众介绍了其追求译文简洁;精确、优美;流畅、生动的三大翻译目标并辅以实例说明。其中对《十个词汇里的中国》中一段顺口溜的精彩处理博得了现场观众的阵阵喝彩,也让观众对其严谨的治学态度、高超的翻译水平有了更深入的了解。

讲座最后白老师还就余华作品给中美读者带来的不同感受、译者对文化负载词是否应该加注、影响余华作品传播的因素以及传播效果与翻译质量的关系等问题同现场老师和同学们进行了精彩互动。至此,两个小时的讲座缓缓落幕,但白亚仁老师同浙江大学的缘分也许才刚刚开始。

文:高淑贤

图:曲佳慧

浙江大学中华译学馆

浙江大学翻译学研究所

2019年11月7日