2023年6月16日晚,浙江大学外国语学院中世纪与文艺复兴研究中心系列讲座第三十八讲在线上顺利举行。德克萨斯大学奥斯汀校区John P. Rumrich教授就“弥尔顿史诗《失乐园》与火药情节/阴谋”这一话题进行了两个多小时的学术讲座,来自国内外高校和科研机构的80余名师生参与。本次讲座为中世纪与文艺复兴研究中心和上海外国语大学英语学院联合主办的“文学何为:第二届外国文学与比较文学国际研讨会”会前讲座,由浙江大学求是特聘教授、中心主任郝田虎教授主持。

Rumrich教授是国际著名的弥尔顿和文艺复兴文学学者,曾在80年代中期在北京大学教授弥尔顿和17世纪英国文学,并在此后多次到访中国进行学术活动。教授目前担任德克萨斯大学奥斯汀校区英国文学讲座教授,同时任中世纪与文艺复兴研究中心国际顾问,曾任美国弥尔顿学会(MSA)主席,获得包括“荣誉学者”(即终身成就奖)在内的MSA多个奖项。他的著作包括Matter of Glory (1987), Milton Unbound (1996, 2006), Milton and Heresy (co-ed., 1998, 2008), Paradise Lost (co-ed., 2008), Immortality and the Body in the Age of Milton (co-ed., 2018)等,其中三部由剑桥大学出版社出版。

Rumrich教授在讲座中

讲座伊始,Romrich教授对“火药”(Gunpowder)在世界范围内的历史进行了梳理。教授首先从火药在中国的诞生出发,分析了早期中国道教和炼丹者对于火药的记载与态度,指出火药最初只是被视为延长生命与和谐的秘方,经过了几个世纪的演变后才成为莎士比亚口中“寻求创造死亡与破坏的道具”。随后,教授以罗吉尔·培根(Roger Bacon)的《大著作》(OpusMajus)为引子,从地理、建筑、军队建制等多个角度,详尽分析了火药在欧洲的传播过程中,如何逐渐有别于同时期的中国火药,并更关注于提升火炮的威力与爆炸强度。

讲座图片一

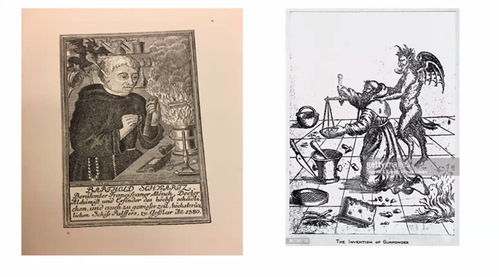

在此基础上,Rumrich教授对“火药”在文学作品中的形象进行了提炼,涉及彼特拉克、阿里奥斯托、弥尔顿、斯威夫特等著名作家的作品,并指出火药的毁灭性力量使得基督教将其视为魔鬼的创造。在巴特霍尔德·施瓦茨(Barthold Schwartz)研制火药的一幅画中,一个恶魔蛰伏在画面的左上角,用某种细管在施瓦茨的耳边低语,以将这个邪恶的发明渗透进施瓦茨的心灵。

讲座图片二

Rumrich教授指出,火药与作为超自然通道的耳朵在《失乐园》卷四中被巧妙地结合在一起。卷四,撒旦化身蟾蜍在夏娃耳旁私语,当撒旦被守卫天使发现时,弥尔顿反复使用了touch这个在天堂之战里被用于描述引爆火药的动作。当守卫天使的长矛“接触”撒旦,撒旦的伪装便承受不住“天器的接触,/ 立刻回复原形”(《失乐园》,4.810-11)。撒旦恢复原形的过程更是被比作火药桶爆炸的瞬间:“忽然落下星星火花,/ 那黑色的烟硝便爆发而火焰冲天”(817-18)。

随后,Rumrich教授细致梳理了《失乐园》中出现的所有火药意象,包括“罪”诞生的场景、天堂之战中撒旦发明大炮、落败后撒旦的思绪被描述为大炮,以及最重要的,撒旦在混沌中穿行时所遭遇的爆炸。在对这些诗文的分析中,Rumrich教授指出,火药与“堕落”在《失乐园》中被紧密地捆绑在一起,并成为上帝实现“救赎”必不可少的手段。

郝田虎教授高度评价了Rumrich教授将语文学和跨文化研究有机结合的有效方法,认为Rumrich教授的批评实践给我们带来了诸多启发。在互动环节中,针对参与者提出的“知识是否是一种操纵”“《失乐园》中地狱之门开启的关键为何”“混沌是如何蕴含毁灭与生成这两种看似自相矛盾的力量”等问题,Rumrich教授引经据典,给出了非常专业、富有创见性的回答。

Rumrich教授与郝田虎教授

Rumrich教授在讲座中提出了非常独到的见解,其中最值得听者学习的是教授如何将文本中看似常规的单词如engine, touch, blast等,还原到历史的语境中,来探寻它们在现代已经被丢失的含义。虽然讲座以弥尔顿《失乐园》为对象,但Rumrich教授从公元3世纪的中国古代道家文本出发,并最终抵达17世纪的英国近现代基督教史诗,在为听众提供了一场精彩的“火药”变形记之余,亦展现了其严谨的治学态度与研究方法,为所有听众提供了宝贵的文学研究经验。

文:林卫健

中世纪与文艺复兴研究中心供稿