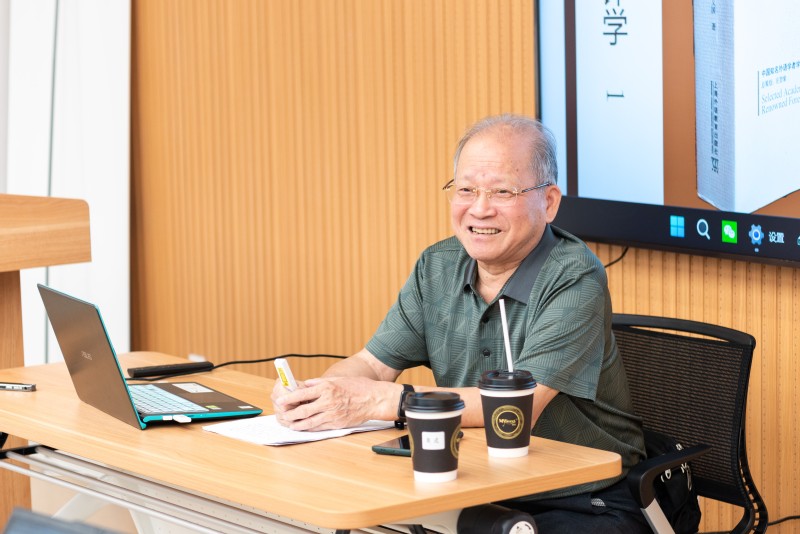

2024年6月13日下午,子衿沙龙第五期活动在外国语学院青荷咖啡吧举行。本次活动特邀潘文国教授为大家带来“我的学术人生——学术生涯四十年”专题讲座,讲座由杜磊博士主持,吸引了众多师生的热情参与。潘文国教授根据自己四十年学术生涯的研究心得,分享自己“辗转”于中文、外语和国际中文教育三个学术领域的心路历程,希望对听众未来的学术生涯有所启发。

潘文国教授将自己四十余年的学术生涯总结为十二个研究领域,并从中提炼出一条完整的发展轨迹,同时列举了代表性的研究成果。潘教授早年毕业于复旦大学外文系,研究生时期通过古代汉语音韵学正式开启了语言学研究之路。在创立对外汉语专业和开设汉英对比课程的契机下,潘教授将研究对象从古代汉语拓展到了现代汉语,聚焦于现代汉语构词法和汉英对比研究。在英汉对比研究的基础上,潘教授在两个不同层面上进一步探索了新的研究路径。在理论层面,潘教授从对比语言学出发,延伸至语言哲学研究,通过字本位理论对中文进行了全方位的思考;在实践层面,他在翻译实践中深入研究了文化翻译学,开辟出了一条重探国学的道路。

谈到四十年学术研究的心路历程,潘教授首先解释了选择音韵学作为自己的学术研究之始的动因。第一,从最难处着手;第二,挑战当时主流的音韵学理论,特别是西方中国音韵研究的权威高本汉,希望能够提出更有解释力的新理论;第三,利用外国的音韵学理论,分析中国古代的语言材料,在古今中外的综合研究中初试锋芒。正是秉持着这样一种敢于挑战权威、质疑主流的精神,潘教授于1981年完成了他的第一部学术专著《韵图考》。

出于“从根抓起”的考虑,潘教授又从构词法入手,从古汉语研究拓展到了现代汉语的研究。而这一转变的促成颇具历史机缘:1985年,经国家教委批准,北京语言学院、北京外国语学院、上海外国语学院、华东师范大学4所大学开设了第一批对外汉语教学专业。潘教授作为华东师范大学对外汉语专业的负责人,开始着手组织新的“现代汉语”课程。潘教授认为,这项历史使命对授课老师对语言结构的洞察提出了新要求。鉴于“语言结构归根到底是词”,他本着“明旧创新”的原则,花大量时间整理了700余篇文献资料,做了大量的笔记和摘录,厘清了历代学者对汉语构词法史的考察,历时三年,最终完成了《汉语的构词法研究》一书。

潘教授认为,任何一门学科的创建都必须做好两项准备工作:一是确定理论基础,这是学科研究的指导思想和出发点;二是整理本学科研究的历史,明确学科的发展过程、走向和当前使命。因此,在谈及英汉对比研究时,他主张立足于对比研究的哲学基础,以宏观视角,对比两种语言研究的历史,“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。在这种语言学研究过程中,他对普通语言学产生了怀疑和思考,通过哲学思辨创造性地提出了“哲学语言学”的概念。

基于多年的翻译教学经验,潘教授还指出,“语言不同,教育法也不应相同”,不该用教外语的方法教母语,而应“分别研究,区别对待”。潘教授还就自身翻译实践,阐释了自己的翻译主张,并将其总结为“道器结合”的“文章翻译学”理论。其中,“道”是从现代角度对“译事三难信达雅”的重新解释,而“器”的基本理论是“译文三合义体气”,其应用理论主要是“美文美译”和“明白、通畅、简洁”。此外,潘教授又就其典籍翻译的经历,对“重探国学”这一命题展开探讨,以时序、类别为经纬,以思想、文化为内核,以贯通、诠解为导向,深入回答了“什么是文化?什么是中国文化?中国文化的体系是什么?”等核心问题,提出中国文化的根本精神是“治”。在近两小时的沙龙活动中,潘教授从自身学术与翻译经历出发,与在场师生分享了自己学术研究和翻译实践的心得体会,现场气氛热烈。

潘教授四十年的学术生涯,就是中国汉语研究、对外汉语研究不断发展前进、中华典籍与中国文化走向世界的四十年。潘教授四十年的学术征程,是中国汉语研究及对外汉语研究持续深化、不断拓展的四十年,亦是中华典籍逐步走向世界、彰显中国文化魅力的四十年。

潘教授勤奋扎实、积极创新的治学精神与深厚的学术思想给在场师生留下了深刻的印象。他寄语在场师生:“学术研究要接地气,理论研究也要能解释实际问题”,“语言研究要做到古今打通、中外打通、语言与文学文化打通”。最后,潘教授还与现场师生合影留念,并希望大家在学术生活之余也能找到生活的乐趣!

文字:马欣宇、杜磊

审核:冯全功、高睿

浙江大学外国语学院子衿学社

浙江大学中华译学馆

浙江大学翻译学研究所