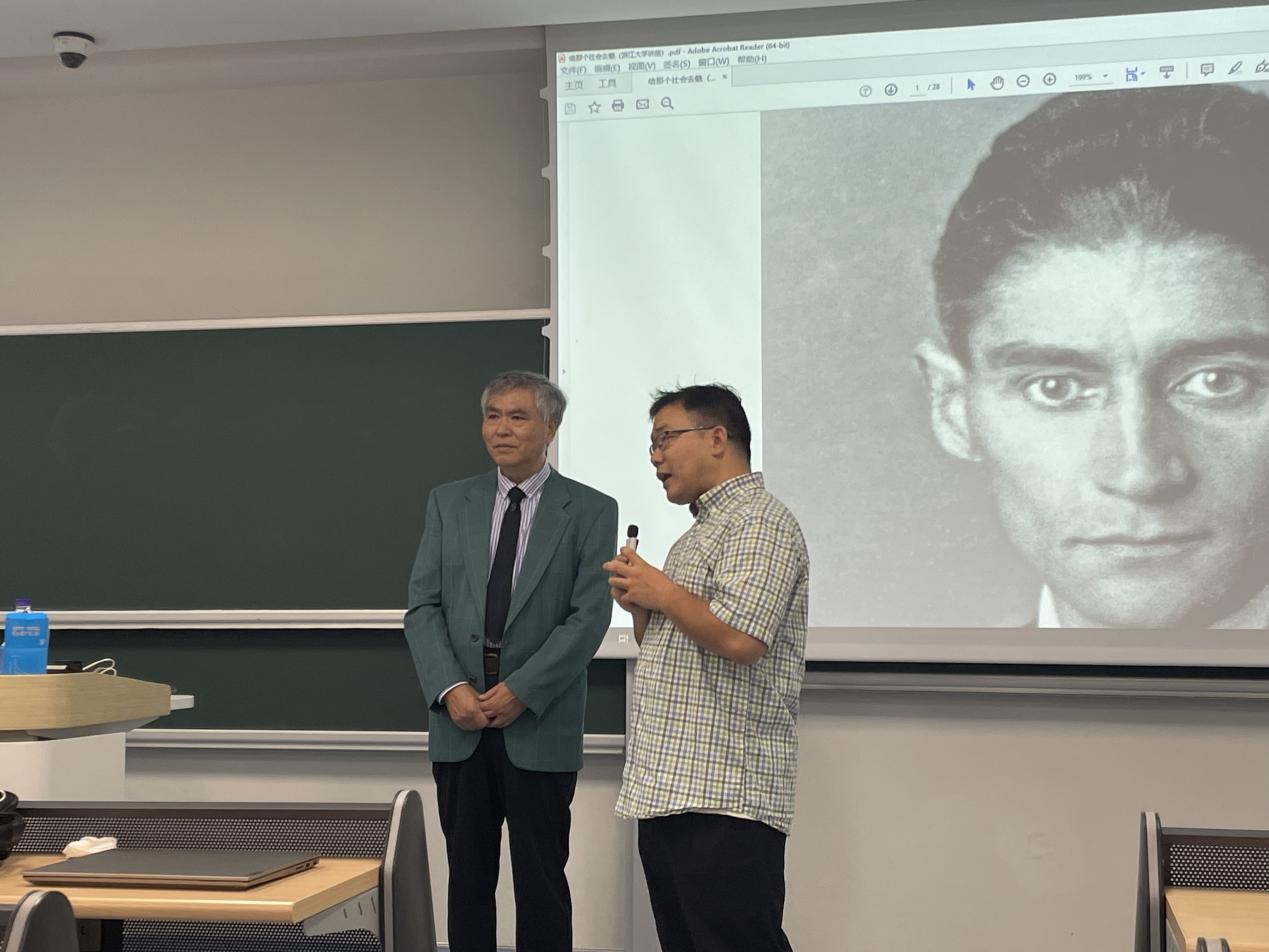

为纪念德语文学巨匠弗朗茨·卡夫卡逝世100周年,外国语学院子衿学社和德国学研究所有幸邀请到青岛大学特聘教授、北京大学李昌珂教授,为浙大师生开展了一场题为“给那个社会祛魅——卡夫卡长篇小说《美国》”的讲座。此次讲座为“子衿讲座”系列第74期暨“中德文学交流史话”第26期。讲座由子衿学社主办,德国学研究所和德国文化研究所承办,并于10月14日晚在刘永强副教授的主持下顺利举行。

讲座现场不仅有德语学习者,更有来自不同专业的德语爱好者。李昌珂教授通过深入的文本细读和对《美国》的独到见解,向听众们揭示了卡夫卡在这部作品中对资本主义社会的深刻批判。

讲座伊始,李昌珂教授首先回答了“卡夫卡为什么要写《美国》”这一问题,回顾了德国以及欧洲文学对美国理想的书写传统,列举了《威廉·迈斯特》(歌德)、《铁皮鼓》(君特·格拉斯)等作品中的美国梦片段。李教授指出,弗朗茨·卡夫卡的《美国》正是对这种书写传统和欧洲人民心中美国梦的一种解构。讲座中,李昌珂教授用文本细读方法,按照小说叙事顺序,就小说的情节、人物、场景、叙事手法等进行了分析和阐释,层层深入,剥笋抽蕉,指出“美国”在小说里既是实指,又虚指整个西方资本主义社会;卡夫卡在这部小说里是一位“社会型”作家,通过小说书写在给美国社会祛魅的同时也在抒发自己生活在资本主义社会中人生信仰的动摇。讲座尾声,李教授为同学们列举小说中的一段叙事,阐述卡夫卡写法有绵里藏针的审美特点。

结束讲座后,进入了问答环节,李教授与听众进行了深入的交流。如对人的“异化”概念,李教授不仅解释了马克思理论中的核心观点,也结合实例描述了在资本主义生产过程中人的本质被异化的现象。又如德国人对中国的想象,李教授指出,欧洲对中国的想象可大致划分为三个阶段,即马可波罗等的描述,传教士的讲述以及中国与西方发生冲突后对中国的攻击。被问及到论文写作中理论与文学分析的关系时,李教授建议,不要被理论束缚,应当尊重文本。

感谢李昌珂教授的精彩分享,为听众揭开了卡夫卡《美国》背后的社会批判,使听众得以窥见一个文学巨匠如何通过其作品,对现实社会进行深刻的反思和批判。我们期待未来能有更多这样高质量的学术交流活动,带来更多的学术盛宴。

(文/图:闰思琪)