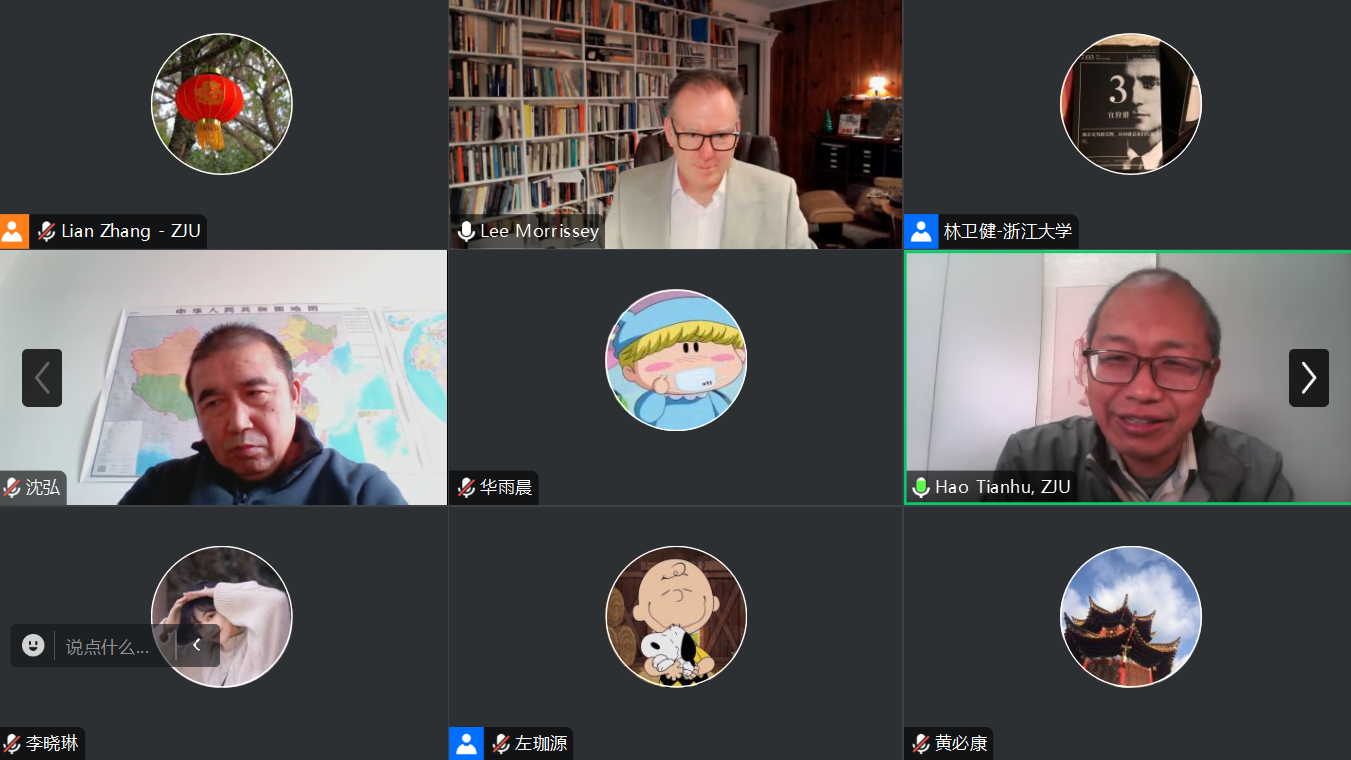

2024年是英国大诗人约翰·弥尔顿(1608—1674)逝世350周年,世界各地相继举办了丰富的纪念活动。12月7日上午,浙江大学外国语学院中世纪与文艺复兴研究中心系列讲座第四十九讲在腾讯会议举行,美国克莱姆森大学Lee Morrissey教授应邀与浙江大学郝田虎教授围绕“弥尔顿与现代性”展开了两个多小时的精彩学术对话。本次活动受国家社科基金重大项目“弥尔顿作品集整理、翻译与研究”资助,来自剑桥大学、北京大学、复旦大学等海内外高校的六十余名师生在线聆听并参与讨论,浙江大学沈弘教授主持对话。

对谈嘉宾Lee Morrissey教授与郝田虎教授

沈弘教授首先对两位对谈嘉宾进行了简要介绍。Lee Morrissey教授是哥伦比亚大学博士,克莱姆森大学(Clemson University)校友杰出教授,在南卡罗来纳州克莱姆森大学英语系任教近三十年,曾担任克莱姆森人文中心首任主任。他专门研究17世纪上半叶至18世纪下半叶之间的英语文学,著作包括剑桥大学出版社出版的Milton’s Late Poems: Forms of Modernity(2022)、Milton’s Ireland: Royalism, Republicanism and the Question of Pluralism(2024)等。郝田虎教授是哥伦比亚大学博士,国家高层次人才项目特聘教授,浙江大学求是特聘教授,中世纪与文艺复兴研究中心主任,哈佛燕京学社访问学者(2023—24)。郝教授发表中、英、俄语论文70余篇,并出版四部专著,包括获奖中文专著《弥尔顿在中国》(2020),其英文专著Commonplace Reading and Writing in Early Modern England and Beyond最近由Routledge出版社出版(2024)。

沈弘教授主持学术对话

对话伊始,郝田虎教授从Morrissey教授2022年的著作出发,抛出了“现代性悖论”(modern paradox)的问题。Morrissey教授援引威廉·华兹华斯(William Wordsworth)的“Milton! thou shouldst be living at this hour”指出“弥尔顿当今仍然和我们在一起,因为他预见了一系列的现代性”。他认为,现代性是古老的(modernity is ancient),正如弥尔顿在其晚期诗作《失乐园》《复乐园》《斗士参孙》中频繁提醒读者注意这一点。Morrissey教授还提出,人们对现代性的反应有重复的模式。郝田虎教授同意这一说法,并进一步将话题引向“现代性的形式”。Morrissey教授指出,1667 年出版的 《失乐园》第一版共十卷,而1674年之后出版的《失乐园》则分为十二卷,史诗形式的改变正是现代性的一个重要表现。另外,从心理学的角度看,弥尔顿在《失乐园》中强调上帝、亚当、夏娃等角色的个性与内在,无疑是对史诗这一传统体裁的发展。郝田虎教授则援引约翰·凯里(John Carey)对撒旦所拥有的天使长(archangel)、地狱之王(prince of devils)以及伊甸园里人类的诱惑者(serpent tempter)三重身份的描述,指出撒旦作为虚构人物具有“深度”,从而印证了Morrissey教授的观点。

随后,两位学者将目光转向弥尔顿的史诗《失乐园》。关于《失乐园》与小说的概念,Morrissey教授认为,虽然小说是现代的体裁,但《失乐园》因其虚构性和小说密不可分。除此之外,后来的英国小说中的许多情节与《失乐园》亦有千丝万缕的联系。他以亚当和夏娃的伴侣关系为例,指出19世纪作家简·奥斯汀(Jane Austen)小说中的婚姻情节正是建立在此基础之上。与此同时,在《失乐园》中,我们可以听到上帝的声音、天使的声音、撒旦的声音、亚当和夏娃的声音,这与巴赫金的“复调”理论亦有联系。郝田虎教授认为,弥尔顿《失乐园》对《圣经》中偷吃禁果情节的扩写具有虚构性和充分的想象,诗歌的美妙形式增强了艺术感染力,而这些正是吸引普通读者的地方。

Morrissey教授在学术对话中

紧接着,两位学者从读者反应批评出发,聚焦《失乐园》中的诸多角色。Morrissey教授指出,尽管《失乐园》大部分内容集中在亚当和夏娃的关系上,但读者常常过度关注撒旦这一角色,而且英语世界中曾有将撒旦视作主角、英雄、革命者和精力充沛的人物的悠久传统。郝田虎教授则指出,在很长一段时间内,撒旦在中国同样以革命者的形象示人,而斯坦利·费什(Stanley Fish)等学者及时地纠正了这一倾向,把读者的注意力从撒旦转移回上帝身上,这或许更接近弥尔顿的本意。两位学者对夏娃的讨论更为精彩。郝田虎教授认为,夏娃的反抗行为源于她渴望一种更好的平等和更大的自由,这是人物自主性的表现和成长的必然要求;Morrissey教授颇具新意地提出,《失乐园》讲述了上帝正在进行的一个实验,即上帝并不想要一个顺从的宇宙。上帝知晓宇宙中发生的一些不好的事情,但他会看着我们做决定。除了夏娃,弥尔顿作品中的其他女性角色也被分析,如《斗士参孙》中的达丽拉。最后,两位学者围绕弥尔顿《失乐园》《复乐园》《斗士参孙》中的“恐惧”(terror)展开讨论。Morrissey教授认为上述三首诗分别采用不同方式来回应“恐惧”和“不确定性”,郝田虎教授则关注到三种回应方式的相似之处,即主人公重拾(或坚定了)对上帝的信仰。

学术对话现场

在活动的尾声,与会师生围绕“《失乐园》中知识与智慧的悖论”“《失乐园》中性别角色与劳动分工”“《失乐园》中的战争情节”“小说、虚构和现实之间的关系”“弥尔顿的诗歌与科学概念”等问题向Morrissey教授和郝田虎教授提问,两位教授旁征博引、耐心解答。北京大学黄必康教授、浙江大学外国语学院研究生等人参与了讨论,主持人沈弘教授总结了学术对话,认为两位哥大校友的对谈生动有趣,内容丰富。本次对话在热烈的氛围中顺利结束,许多听众表示收获颇丰。

中世纪与文艺复兴研究中心

文/图:左珈源、张炼/左珈源

2024年12月8日