2025年9月6日晚,浙江大学外国语学院科技伦理系列讲座第十二期在东5-102青荷吧举行。本期讲座主题为“心理语言学实验设计”,由北京大学心理与认知科学学院、机器感知与智能教育部重点实验室张亚旭副教授主讲,外国语学院杨静教授主持。

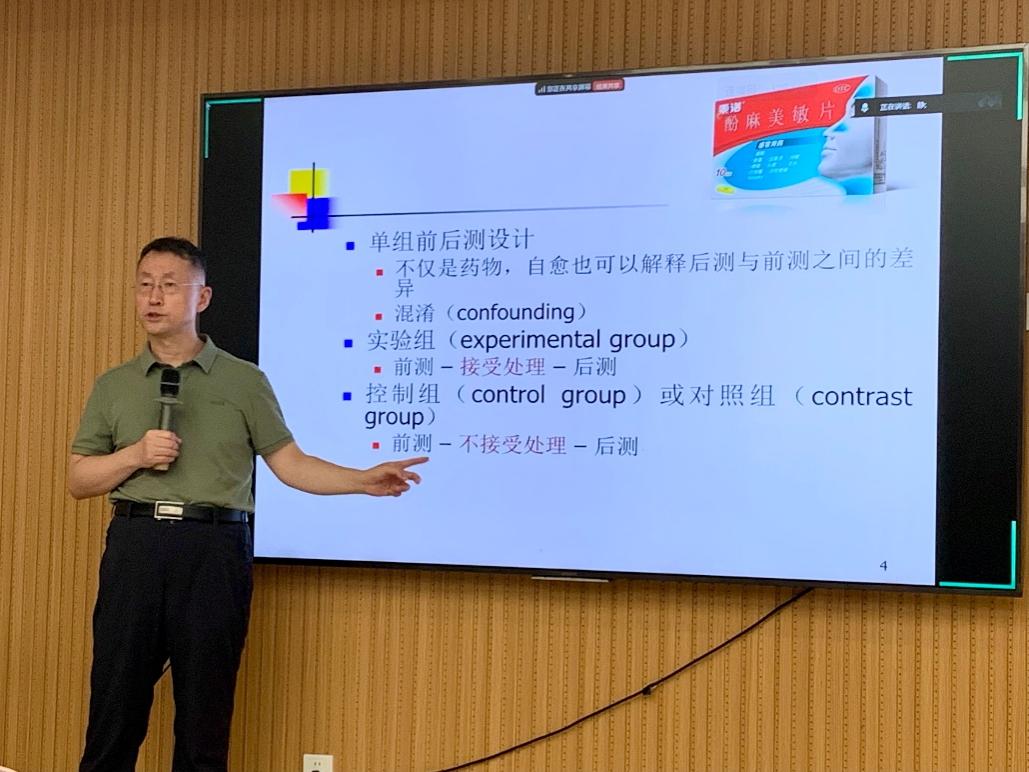

讲座伊始,张教授首先强调科学思维在实验设计中的重要作用。他以“吃感冒药是否有效”这一日常场景为例,指出科学思维要警惕“时间自愈”等混淆因素,需通过控制组设计加以排除。他进一步解释,控制组与控制条件是实验设计的核心。控制组需与实验组在随机分配下进行对比观察,以避免“时间效应”干扰。控制条件则需与实验条件在刺激材料、操作流程等方面严格匹配。

随后,张教授系统讲解了心理语言学实验设计的关键要素,包括自变量、因变量与额外变量的区分。他指出,心理语言学实验中,额外变量常被忽视,却可能对结果产生干扰。对此,他提出可通过实验控制或统计控制两种方式降低额外变量的影响。实验控制指实验设计中可以通过随机分派、平衡设计等方法来减少干扰因素。若实验无法完全控制,则需要借助统计方法,将额外变量纳入模型,以提高结论的可靠性。

在讲座的后半部分,张教授针对实验设计的常见类型,解析了被试内设计与被试间设计各自的特点。被试内设计要求同一组被试接受所有实验条件,从而减少个体差异对实验结果的影响。被试间设计则将不同被试分配至不同条件,需要警惕因不可随机分配而导致的可比性问题。他结合神经调控、双语认知等领域的研究案例指出,被试内设计效率高,但需注意避免疲劳效应。被试间设计则需严格匹配被试特征,否则易因性别或文化差异而引入混淆变量。张教授还强调,混合设计能够结合两者优势,适用于多因素实验,但其统计分析更为复杂。

讲座尾声,张教授结合自身经验,向师生提出三点建议:其一,重视统计方法的学习。张教授推荐阅读研究方法的经典著作,学习并运用混合效应模型等统计方法;其二,严谨对待实验细节。从刺激材料的匹配到被试的随机分配,实验中的每一步都可能影响结论;其三,保持科学探索的开放态度。若实验结果与预期不符,既可能源于设计漏洞,也可能预示新的研究发现。

在答疑和讨论环节,线上线下听众围绕脑电实验的干扰控制、教学准实验干预等问题与张教授展开深入探讨。整场讲座中,张教授通过生动的案例,为师生展示了心理语言学实验设计的整体思路,既提供了方法论上的指导,也提出了实践中的警示。最终,讲座在热烈的交流与提问中圆满结束。

图/文: 王振飞

主办单位:科技伦理委员会