11月6日下午,浙江大学传媒与国际文化学院特聘副研究员龚君姬老师应邀为外国语学院师生作了题为《汉字在法国:从课堂到节庆》的专题讲座。讲座由杜磊老师主持。

龚老师首先梳理了法国的中文教育发展历程,指出汉字在“走出去”的过程中,应重视受众的实际需求。基于在法国街头开展的随机采访,她发现41.7%的受访者对汉字的第一印象是“美观”,而认为“难学”的比例仅为26.1%。因此龚老师强调,汉字教学不宜强调其难度,而应注重引导学生领略汉字之美。

龚老师进一步介绍,法国著名中文教育学家白乐桑教授在多个场合提出中文教育应该被视为第二文字语言教育,因为中文教育的文字体系——汉字是具有独特性的,汉字是有别于拼音文字的文字系统。部分西方语言学家将中文视为“第二文字语言”,认为其不同于西方的表音文字依附于声音模式,而是将语音与文字并重。在此基础上,龚老师进一步阐述了国际中文教育的一个根本问题:汉字的教学方法主要分为“一元论”与“二元论”。“一元论”主张中文不具备本体上的独特性,视“词”为唯一的最小教学单位。龚老师指出,该方法以西方语言体系为参照,忽略了未能充分体现汉语本体上的独特性。“二元论”则承认汉语教学中有“字”与“词”两个基本单位,强调“选字在先,构词在后”,主张在词汇教学基础上逐步扩展至句子与语篇,重视汉字笔画、笔顺等基本要素的讲解,倡导通过汉字教学传递中国文化,并认为汉字学习有助于提升学习者的具象思维与视觉记忆力。此外,龚老师还阐释了法国汉语教学大纲中提出的“汉字能力”概念,即包括分析字形、掌握汉字字源原形、书写与认读,以及理解多义项在内的综合汉字认知能力。

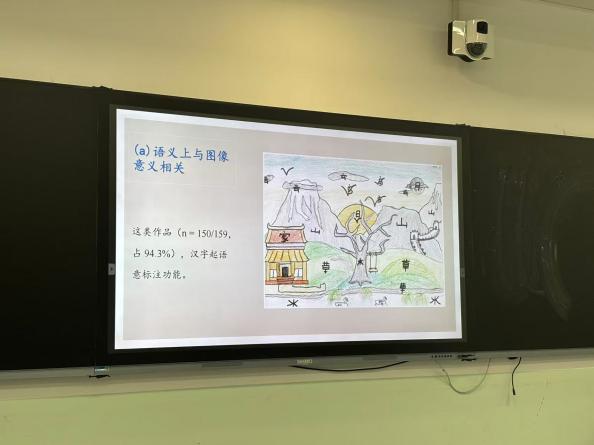

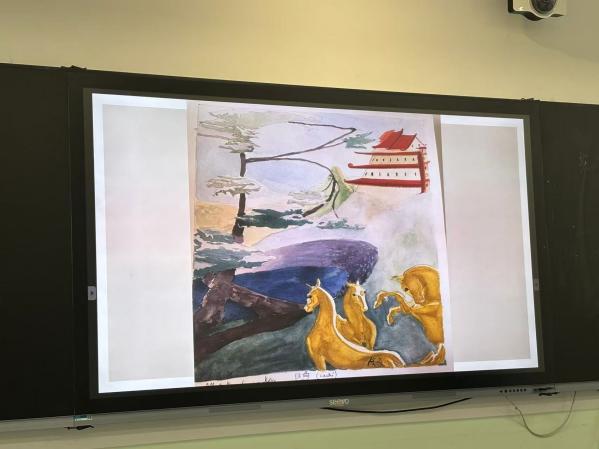

随后,龚老师分享了“画汉字”活动的组织流程与实施成果。该活动自2012年正式启动,并于2017年起纳入巴黎“汉字节”,面向所有法国中学的汉语学习者,要求参赛者以手工方式自由表现汉字之美。活动基于“第三空间”理论,旨在突破以目的语为唯一规范的传统教学模式,构建一个多语共存、多元融合且具有动态生成力的新型教学场域,将学习者的意义建构融入真实文化语境,促进深层次的跨文化对话。龚老师从汉字呈现方式、文化杂糅融合及个性化表达三个维度对部分参赛作品进行了深入分析,指出“画汉字”活动充分体现了汉字独特性对学习者潜能的激发作用,有效调动了学习者的跨文化能动性,是以多模态生态与“第三空间”实践重构汉字教学的典范案例。

与“画汉字”活动的教学导向不同,汉字节活动主要面向法国民众,旨在将汉字文化融入巴黎市民日常生活。活动形式包括地书表演、书法展览、猜字游戏、VR体验、汉字卡片及学术讲座等。龚老师认为,汉字节的成功举办不仅得益于汉字本身所具有的象征性、表意性、审美性、娱乐性与组合性等丰富特质,也与法国深厚的文化土壤密切相关。法国悠久的古文字研究传统、源于大革命的普世价值理念,以及倡导多语教育与多元文化的政策环境,均为汉字在法国的传播与推广提供了有利条件。

龚老师总结指出,汉字具有超越语言交际界限的普世意义,其“远距性”“神秘性”“独特性”与“诗性”等特点激发了人们的学习兴趣,使之成为跨文化交流与认知建构中的独特符号体系。最后,她强调,汉字不仅属于中国,也属于世界。我们每个人每日书写汉字,它早已融入我们的生命,是我们中国人赖以生存的文化根基与精神家园。汉字博大精深,我们为其感到骄傲自豪。中法文化交流源远流长,汉字在法国的学习与传播是它在全球发展传承的一个重要组成部分。她鼓励同学们拓展研究视野,增强问题意识,在接触多元语言文化的过程中不断丰盈自我。龚老师生动的展示、深入而严谨的论述使在场师生深受启发,讲座在热烈的掌声中圆满结束。

文/图:潘佳煜/杜磊

审核:杜磊

浙江大学中华译学馆

浙江大学翻译学研究所

浙江大学翻译专业基层教学组织