2025年11月24日,“文学世界的虚与实”工作坊在浙江大学紫金港校区顺利举行。

本次会议由浙江大学外国语学院与北京外国语大学外国文学研究所联合主办,由浙江大学外国文学研究所、浙江大学外国语学院子衿学社以及浙江大学外国语学院德国学研究所联合承办,刘永强教授担任会议召集人。会议共设13场大会报告,吸引了来自英语、德语、法语、日语、俄语等不同语种的数十名师生参与。

“文学世界的虚与实”工作坊集体合影

上午9时,大会开幕式正式举行,由浙江大学外国语学院德国学研究所副所长刘永强教授主持。浙江大学外国语学院副院长闵尚超教授与北京外国语大学外国文学研究所所长姜红教授分别致辞。闵尚超教授介绍了浙江大学外国语学院的师资建设与学科理念,并指出在人工智能迅猛发展的当下,重新思考“文学的虚与实”这一命题具有重要时代价值,此类跨学科研究同浙大外院的人才培养理念亦高度契合。姜红教授介绍了北京外国语大学外国文学研究所及《外国文学》期刊的情况。她认为,“真实”问题作为历久弥新的哲学命题,与文学本质密不可分,并预祝本次工作坊取得圆满成功。

浙江大学外国语学院副院长闵尚超教授 致辞

北京外国语大学外国文学研究所所长姜红教授 致辞

开幕式后,会议随即进入专题研讨环节。与会专家学者围绕“文学世界的虚与实”这一核心主题展开多维度、深层次的学术对话。

【第一组报告】

南京大学但汉松教授以“2025量子时刻”为引,通过多重案例展现量子观念如何渗透至日常生活与人文思辨中。紧接着,但汉松教授系统回顾了量子理论对经典物理图景的颠覆,指出其否定了单一、客观的世界观,并引入了“观测者角色”、“语言局限”等关键议题,进而将量子思维与海德格尔、梅洛-庞蒂等现象学传统形成对话。在文学方面,但汉松教授指出现代主义在某种程度上可被视为海森堡“测不准原理”的艺术回响。此外,但汉松教授详细介绍了苏珊·施特雷利和凯伦·巴拉德的相关理论,并主张重新审视理论与文本之间的“纠缠”关系,从中生成新的“物质-意义”效应。

南京大学 但汉松教授

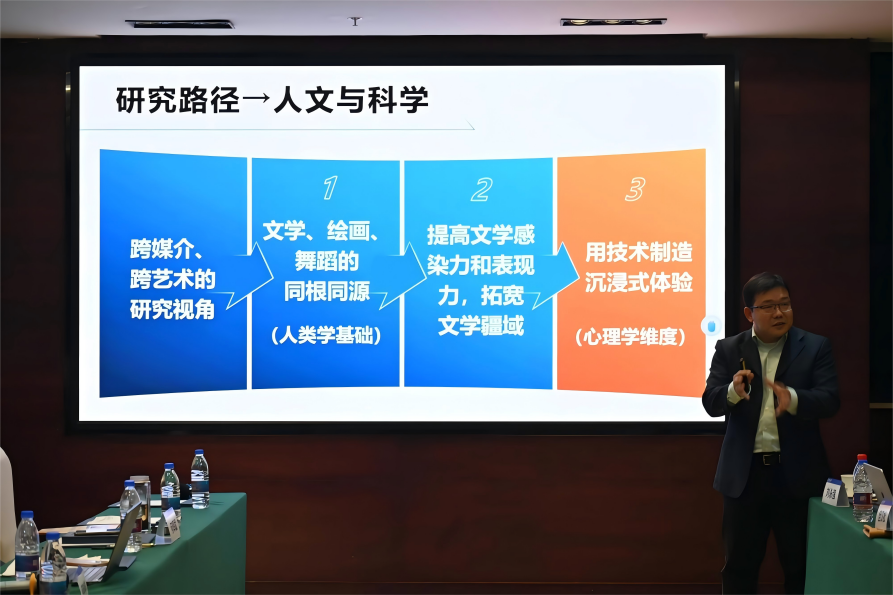

北京外国语大学于雷教授从“人类为何本能地创造虚构世界”这一根本问题出发,系统探讨了文学世界中虚与实的共生关系。他通过认知语言学的“文学心智”模型、神经科学的“拟态身体回路”模型、生物学的“自创生”模型,多维度论证了虚构世界与现实认知之间的紧密关联。在此基础上,于雷教授进一步探讨了文学之“虚”与伦理批评、情感研究等文学之“实”的关系,最终指出文学世界是虚与实的叠加态,其意义的发生可呈现于尼克拉斯·卢曼的社会系统论模型中。

北京外国语大学 于雷教授

【第二组报告】

北京外国语大学刘文瑾教授通过阿伦特的思考来阐述文学与人类命运共同体的关系,指出阿伦特的思考对我们理解文学提供了一种现象学-生存论视野的扩展,这种扩展无论对理解文学史还是文学活动本身都十分重要。她首先指出,阿伦特以其独特视角,贯通了文学与政治领域,既揭示了文学活动原初的公共维度,也表明了政治学研究内含的文学性维度。随后,她着重剖析了“讲故事”这一概念的内涵,指出它不仅是认知世界的方式,更是一种意义的揭示,即:通过展现人物言说与行动的独特性,来揭示行动者是“谁”,而非“什么”,从而肯定了人的自由与多样性。更重要的是,讲故事提供了一种摆脱线性时间观的眼光,关注在历史夹缝中埋藏的碎片,倾听被宏大叙事或程序算法压抑的声音,为生活世界的开端启新提供契机。

北京外国语大学 刘文瑾教授

浙江大学薛冉冉副教授以白俄罗斯作家塔季扬娜·扎米罗夫斯卡娅的小说《死亡.net》为研究文本,深入剖析了数字技术如何对人本主义核心要素进行“瓦解”与“重构”。她指出,该作借助“数字永生”的科幻外壳,通过对已故的女主人公在数字世界生存状态的极致书写,拆解了爱、记忆、时间与悲伤等传统人本要素,并以“存在的有限性”为线索完成了对它们的重新审视。这部小说的深刻之处在于,它并未止步于探讨技术异化的风险,而是反向确证了人类那有限、脆弱且不可逆的真实存在的不可替代价值。

浙江大学 薛冉冉副教授

【第三组报告】

北京外国语大学车琳教授通过并置解读米兰·昆德拉的《生活在别处》与《慢》这两部不同时期的作品,深入剖析了昆德拉小说中虚实交织的叙事美学。车琳教授系统阐述了昆德拉的小说观,即小说在本质上是对存在的一种诗意思考。这一观念的形成,得益于昆德拉对欧洲现代文学遗产(如诺瓦利斯、布洛赫、卡夫卡、波德莱尔、马拉美、兰波等)的兼收并蓄,并最终凝练升华为一种轻与重的小说美学。昆德拉认为梦幻叙述是想象摆脱理性的控制、摆脱真实性的要求,是一个具有巨大生产力的精神空间。

北京外国语大学 车琳教授

浙江大学赵佳教授以法国当代文学中的阿尔兹海默症叙事为研究对象,从家庭护理者、社会护理者及文学护理三个维度,系统剖析了阿尔兹海默症的护理伦理困境。赵佳教授指出,家庭护理者形象处于恪守传统家庭价值与深陷身心疲惫的张力中,其伦理困境核心在于传统责任与个体自由的冲突,以及情感耗竭所衍生的非自愿“暴力”护理行为。社会护理者则被塑造于权威、冷漠与人文关怀的矛盾光谱中,面临人文关怀实践、公私领域界限模糊以及安乐死等复杂医学伦理议题的挑战。最后,赵佳教授强调,文学作为一种独特的护理形式,兼具延缓认知衰退、促进病患情感交流、为护理者提供情绪纾解、记忆存续等多重功能。这些叙事不仅引发社会对阿尔兹海默症患者的关切,促使反思当下社会价值观,更经由疾病隐喻深化了对文学本质的思考。

浙江大学 赵佳教授

【第四组报告】

浙江大学高奋教授从中国诗学“虚实相生”这一核心范畴出发,对弗吉尼亚·伍尔夫的小说《雅各的房间》进行了极为新颖的阐释。她首先梳理了“虚实相生”作为创作法则在中国传统文论中的流脉,进而以此视角剖析了伍尔夫在小说形式实验中所蕴含的辩证思考。高奋教授指出,尽管伍尔夫的创作并未直接受到中国文论的影响,但她对“现实”的重新界定、对“内在真实”的执着探索,以及在形式与意味之间寻求平衡的艺术实践,却在深层美学逻辑上与中国古典的“虚实”观形成了深刻的跨时空共鸣。

浙江大学 高奋教授

北京外国语大学姜红教授在探讨多丽丝·莱辛《金色笔记》时,另辟蹊径地从“写作”与“认知”的互动关系切入,为解读该作品提供了富有启发的新视角。她首先剖析了小说独特的嵌套结构,即由四色笔记与《自由女性》构成的文本迷宫,不仅形式复杂,其叙述者“安娜”本身也是一个被建构的虚构人物,与其所撰写的文本并置,共同成为读者认知与审视的对象。姜红教授进一步指出,安娜的写作困境源于她试图捕捉真实经验,却受制于个人与时代的认知局限,致使书写难以触及真实。而随着叙事的推进,安娜通过不断书写碎片化的笔记,逐步突破简单化、本质主义的自我等认知牢笼,开始直面并接纳人生的复杂性与流动性。

北京外国语大学 姜红教授

浙江大学何辉斌教授围绕文学艺术的“功用悖论”展开了深入阐释。他指出,诗歌欣赏虽不带来直接现实利益,具有超功利性,却在阅读过程中赋予人精神的自由与愉悦,因而并非全然无用。何教授提出,文学艺术实则是介于“有用”与“无用”之间的一种综合性操练,具体涵盖体力、智力与情感三个维度。他进一步阐释,身体的操练增强人在自然与社会中的生存能力,优秀动作本身亦具美感;智力的操练拓展认知边界、提升思辨能力,其中与情感交融的思辨过程更成为审美对象;情感的操练则通过调节体脑协同,显著增强人的整体生存适应性。因此,文学艺术虽看似一种无用的游戏,实则为个体进入现实世界所做的必要准备。

浙江大学 何辉斌教授

【第五组报告】

浙江大学百人计划研究员李雅旬的报告中聚焦于川端康成的“绘画小说”理念及小说《童谣》的文体实践。她指出,《童谣》在文体上大量使用拟声拟态词与“异例结合”等修辞,呈现出新感觉派文学的语言遗韵;其风景描写也非静态再现,而是以流动笔触捕捉不断变化的视觉印象。李雅旬研究员进一步分析,川端康成虽认为文学与绘画存在本质差异,即绘画中总有无法被语言转译的部分,但他恰恰从中汲取创作灵感,尝试将绘画的视觉性转化为文学表达。为此,他有意避免直接描写画面,转而运用“省笔”手法,以留白激发读者的想象空域,从而在语言中重建那种“只可意会”的视觉体验。

浙江大学 百人计划研究员李雅旬

北京外国语大学郭峰博士从1966年“批评的语言与人的科学”会议切入,回顾了会议主题“人的科学”蕴含的“科学”和“人文”之争和包括勒内·吉拉尔在内的与会者的解决方案。与多数与会者不同,德里达在众所周知的发言《人的科学的话语中的结构、符号与游戏》中发出思考“无中心的结构”的宣告,批判了列维-斯特劳斯人类学和神话学中隐含的实证性诉求,意图借此瓦解“人”这个稳定、在场的中心概念,挑战以“人”为中心的“人的科学”的建构方案。一定程度上,德里达对“人的科学”的形而上学基础的批判与福柯对“人的科学”考古学分析具有深刻的内在呼应。

北京外国语大学 郭峰博士

浙江大学朱振宇副教授以“《神曲》托寓写作的虚实之辩”为发言主题,就钱钟书关于但丁托寓写作与中国诗学“比兴”传统的“虚实”对比展开讨论。她指出,无论是《神曲》的托寓写作,还是中国古代诗学广义的“喻讬”传统,都可以找到“喻实而所喻亦实”、“喻实而所喻则虚”、“喻虚而所喻则实”、“喻虚而所喻亦虚”这四个方面,仅从儒家诗教的视角出发进行对比,既未能涵盖中国诗学思想的丰富性,也难以对《神曲》作出全面公正的评价。朱老师特别指出,钱钟书先生以“实证-道德”为基础的历史观和但丁秉承的基督教历史观有鲜明的区别,后者说的历史虽然强调的是亲身的见证,但同时也意味着天意的展开,因而具有较强的虚构-建构色彩,而后世亦实证为基础的历史观恰恰是近代科学观影响下的产物,两种历史观的对比恰恰能促使我们思考什么才是“真实的历史”。

浙江大学 朱振宇副教授

浙江大学刘永强教授以19世纪维拉莫维茨与尼采的著名论争为思想史起点,对“未来语文学”(Zukunftsphilologie)这一概念的当代复兴进行了系统阐述。他指出,当下的“未来语文学”已非维拉莫维茨笔下的贬义旧词,而是演变为一个旨在回应全球化挑战的建设性学术倡议。刘永强教授回顾了该倡议的标志性进展,并将未来语文学的核心特征概括为三点,分别为去欧洲中心主义、具有宏大的问题意识,以及跨学科、跨国别的合作模式。

浙江大学 刘永强教授

在各场报告之间,会议特别设置了讨论环节。与会学者们围绕报告内容展开了异常热烈交流。不同视角与方法的碰撞为“文学虚实”之辩注入丰富活力,现场研讨气氛热烈,专家和现场听众纷纷表示收获颇丰、深受启发。

本次“文学世界的虚与实”工作坊通过十三场高质量的专题报告,在文学理论与创作实践的对话中构建了一个富有张力的阐释空间。会议不仅重新激活了“虚与实”这一古老命题的当代价值,更在方法论层面探索了人文研究的新范式,为人文研究在技术时代的创新与发展注入持久动力。

文:陈子轩、闰思琪

图:褚天宇