11月27日下午,翻译金庸射雕英雄传第二部《未竟之约》(A Bond Undone)的翻译家张菁(Gigi Chang)老师莅临我校,做了题为“见招拆招:英译武侠小说与传统戏曲的挑战与机会”的学术讲座,与在场的老师和学生分享了武侠小说和戏曲翻译中如何面对各种困难,提出合适招数以制胜的心得。浙江大学翻译学研究所所长郭国良教授、语言与翻译系副主任卢巧丹老师以及翻译学研究所,中华译学馆数位老师出席了本次讲座。讲座由浙江大学翻译学研究所副所长徐雪英老师主持。

讲座伊始,主持人徐老师向在场的老师和同学介绍了张菁老师多元化的翻译背景,并和大家分享了自己和《射雕英雄传》的故事,抛砖引玉,引出今天的讲座主题。

接下来,张老师在简单介绍完《射雕英雄传》翻译背景之后,就直入主题,从译者、作者和读者的三角关系出发,用具体的翻译例子,分享翻译过程中遇到的挑战和处理方案。

在翻译过程中,张老师时刻心怀读者,关照角色,敢于切分大段原文,突出重点内容;也能利用英文短句,表现原文中表达的各种情绪和情感色彩;并斟酌选词,传达原文文本中国传统乐器的弦外之音。当多个人物同时出现在一个场景时,为避免混淆,张老师选择跳出切入角度频繁转换的原文,减少切入角度的转换,使用每个人物的全名而非单独的名或姓,对于容易引起混淆的人物姓名做恰如其分的区分处理。

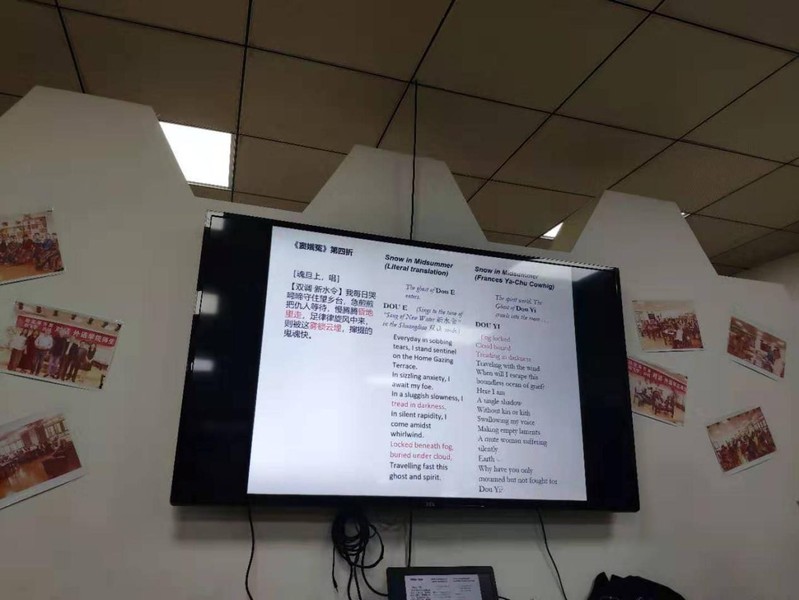

用生动的翻译例子详细解释她的翻译思想和翻译过程中思考后,张老师进入了讲座的第二部分——《窦娥冤》英译过程中的挑战与解决办法。张老师首先分析了《窦娥冤》英译本的三类读者:编剧、邀约改编的剧团以及改编本的观众。张老师指出此次《窦娥冤》剧本翻译项目是为英国皇家莎士比亚剧团翻译,因此翻译时应当考虑到对方是皇家剧院,会要求剧本内容宏大、舞台感强,而皇家剧院的观众通常比较富裕但思想保守,也可能不懂中国的戏曲,翻译时需要充分考虑这些观众的需求是什么,他们最能接受什么内容。

接下来,张老师谈到,在翻译《窦娥冤》过程中遇到的比较大的问题是形式的问题,因为中英文剧本的形式迥然不同。对此,张老师的处理方式是摒弃中文的行文格式,完全采用英文的剧本格式,对中国戏曲进行改编翻译。张老师谈到,在她改编翻译《窦娥冤》之前,其实已有该剧本的英译本,但剧团编剧在看过之后,认为原先的英译本只适用于学术交流,而缺乏戏曲的流畅性、文学性和表达的情感,于是张老师的译文应运而生,广受好评。

分享完戏曲翻译,张老师对今天的讲座进行了总结。她认为翻译是个艰难的旅行,一开始可能会抓狂,会焦虑,但怀着极大的热情和勤奋,后来一定是乐趣无穷的。张老师还说作为一名译者是非常幸运的,虽然体力和精力的付出与物质上得到的并不一定成正比,而且翻译过程也无捷径可走,但每一次翻译,都是一次强迫性的自我提升,在工作的过程中,译者的双语能力不断得到锤炼。

接下来,主持人徐老师从张老师的手中接过话筒,对今天的讲座做了总结。徐老师说,张老师语速快、讲究节奏感和音乐感,俨然一副侠女的形象。从张老师的分享中,我们看到了张老师翻译的热情,以及充分实现了陶行知先生“做中学”的理念。

最后是师生问答讨论环节。四位同学向张老师提出了问题,包括《射雕英雄传》的人名翻译策略,《射雕英雄传》分为四部英译的划分根据;如何考虑戏剧改编为话剧丢掉的唱腔部分效果,以及《窦娥冤》的英译话剧演员的选择问题。每个问题,张老师都从专业的角度,给出了十分详尽的解答。

在近两个小时的讲座中,张菁老师让我们看到了武侠小说和戏曲英译的挑战,也看到了她对翻译的极大热情。都说金庸小说不可译,很难译,但张老师只想尽自己最大的努力,尽可能地将中国武侠文化传递给西方读者。张老师作为译者的一言一行,必将会给在场的各位老师和同学启迪和收获。相信在未来,会有更多的学生加入到传播中国文化的队伍中。

(文:蔡思慧/图:徐雪英、卢巧丹/审校:徐雪英)

浙江大学翻译学研究所

浙江大学中华译学馆

2019年11月29日