5月26日上午,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院应用翻译系的助理教授宋歌老师通过钉钉(Dingtalk)平台给外院师生带来一场题为“20世纪以来中国书法文化在英语世纪的译介策略和启示”的精彩讲座。中国书法艺术是中国传统文化的瑰宝。在世界范围内,拥有书法艺术的民族屈指可数。本次宋歌老师的讲座将研究目光转向了中国书法文化在西方世界的译介与传播,考察了中国书法在海外的影响与踪迹,这对于我们更深地体悟中国书法艺术的内涵,拓宽中国文化对外传播的认识与思路极具启发作用。

宋老师首先界定了其研究对象为中国书法文化(Chinese calligraphic culture)在英语世界的展现,而非书法作品上的文字,具体的研究材料则囊括了以英语出版有关于中国书法的书籍、著作,乃至海外重要的代表性研究文章,形式上即[1] 可以是有底本的翻译之作,也可以是用英文直接写就的介绍性或阐释性文本,而宋老师的关注点即在于通过分析这些文本来检视中国书法文化通过跨文化书写之后所生成的形象,并将之与其在中文世界的形象进行对比,探寻两者之间的异同,厘定20世纪以来中国书法文化跨文化传播的适应性策略。就研究框架而言,宋老师选取的是“文化翻译”,而“文化翻译”的精髓并不在于原文与译文的二元对照,而在于新文本生成过程中的“他者”视角,即海外展现、表达与分析中国书法文化的独特思维、眼光与方法,同时又尽量保全书法文化的内涵和全貌。

从汉代到清代,我国积累了大量关于书法艺术的论述与文献,历朝历代的书论又受到儒、释、道哲学思想的影响而呈现出了不同的特点,因此,中国的书法文化与西方所谓的以拉丁字母为基础的美术字体艺术有极大的区别,是一个富含中国传统文化的“小宇宙”,其中渗透了古人修生养性的思想,如柳公权所说的“心正则笔正”即是代表性的一例。宋老师的研究问题主要在于:过去的一个世纪,英语世界是如何(部分地)译介中国书法文化的?译者或汉学家是怎样翻译或书写,使得中国书法得以跨文化传播的?中国书法文化在此种“文化翻译”中又是如何得到保存、其形象又是如何发生变化的?为此,宋老师枚举了从早期德庇时(Francis Davis,1795-1890)、孙大雨、林语堂开始至今的的中国书法文化的英文文献,并提出,从广义的翻译角度来看,中国书法文化的译介实际上是一个拆解异质文化,并将其续接于目标语文化与接受习惯之上,同时最大限度地保存其异质的内容。

宋老师指出,西方对于中国书法文化的重构主要有四种方式,其一是以按时间顺序来组织,即按朝代或历史顺序;其二是按书体为架构,如篆书、隶书、行书等;其三是以书法家的个人作品或自传为脉络;其四是围绕书法创作的材料或工具进行讨论,如常见的文房四宝。这四种方式构成了西方探究中国书法文化的主体。然而,在本质上,这样的讨论方式还是一种西方艺术史式的建构方式,并不能真正体现中国书法文化的精髓,这是因为中国书法在西方艺术的谱系中并没有对应物,它不仅是一门技艺,更是一种修身养性和日常生活的方式。

宋老师认为,首先,尽管西方艺术的发展模式并不必然适合于中国书法文化,但却拉进了与西方读者的心理距离(psychological proximity);其二,在话题选择方面,译者或汉学家选取的多是易于跨文化理解的层面,等同于使用一种较为温和的归化方式(mild domestication)来增强中国书法的跨文化可达性(accessibility),而这种方式所反映的又是中国书法在跨文化“旅行”中的根本问题;其三,翻译过程中,某些元素得到了强化,这实际上是为了增强文化相关性(cultural relevance)。于是,以西方视角来看,中国书法文化中的某些陌生元素需要进行改写、替换、解释或同化。这样一来,中国古典书法理论中所突出的修身层面在翻译中恰恰被弱化了,而书法的“技术”成分却在翻译中得到凸显。然而,吊诡的是,中西之间就书法的跨文化对话也因此成为可能。

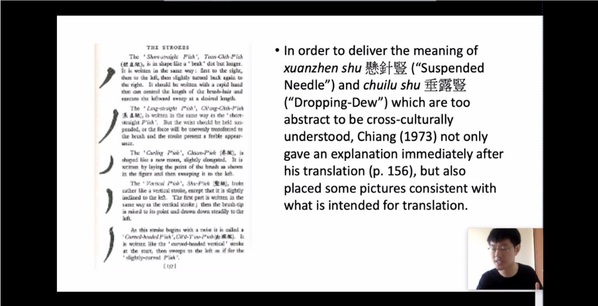

第二部分,宋老师着重分析了中国书法的修身层面在英文译作里被弱化的具体表现。宋老师谈到,一方面,中国书法体现了书法家的性格和审美素质,具有很强的个性。在古代,它与书法家的道德品格是紧密相连的。几个世纪以来,中国的艺术评论家反复强化了这一观念,并一直将其作为评判书法作品的标准。在书论中,与中国传统世界观以及生活方式息息相关的自我修养与自我表达成为跨文化传播中最难表达的元素。其原因可能在于,虽然中国传统书法得以在英语世界中表现,但却素来被视为一种如西方美术字一般的技艺,而非涉及儒释道的文化体系。因此,很明显的结果就是,原本在汉语世界中占据中心地位的自我修养在英语世界中则退居到边缘位置。中国书论中非常详尽的对于书法作品的随想式、比喻式和情感化的表述(evocative descriptions)在翻译中丢失了。并且,由于使用音译,并添加解释性的译注的方法并不总是可行,文化内涵也同时在翻译中消失殆尽,从宏观上看,形成了一种具有殖民主义特征的翻译倾向,这就使得英美读者无法真正体验到中国书法文化。然而,尽管如此,这样的译介策略依然成功吸引了英美一些读者的兴趣,一些在汉语世界中非常突显的中国书法焦点元素,虽然在西方组织原则建构下不再成其为焦点,但也并不是完全不存在了。在论述过程中,宋老师也援引了孙艺风、陈德鸿、贝克(Mona Baker)与赫曼斯(Theo Hermans)等翻译理论家的观点予以佐证。整体而言,宋老师认为,中国书法文化虽在进入到英语世界的过程中,有意或无意地遭到淡化,但确发挥了正向作用,使得海外读者得以接触中国书法文化。宋老师还特别肯定了作为副文本的插图在译介过程中使得原本难以表述的内容得以适切地沟通的价值。

整场讲座深入浅出,讲座结束后,宋老师还回答了师生就讲座内容所提出的一些问题。宋老师特别指出,希望通过这次中国书法文化在海外译介与传播的讲座分享能够启发大家,让大家认识到,中国书法文化博大精深,而跨文化翻译的机制有待进一步探索和理论化。无论是从文化传统的角度看,抑或是从当前“中国文化走出去”的背景下看,都意义重大,挑战也很大。作为外语专业的学生,在扎实的外语基本功的基础上,假使同时具备深厚的中国文化的素养,则必然有能力“挑起大梁”,成为真正具有中国情怀的海外使者,从而为中国传统文化“走出去”做出一份自己的贡献。

翻译学研究所

文、图:杜磊