2023年6月19日下午,题为“GPT与语言研究”的子衿沙龙第四期在浙大紫金港校区青荷吧举行。本次活动特别邀请了教育部语言文字应用研究所研究员冯志伟先生,请他就人工智能的发展与语言研究的关系与我院师生进行深度地交流。

冯志伟先生是中国计算语言学最早的开拓者之一,长期从事语言学和计算机科学的跨学科研究和人才培养,出版论著30多部,发表论文400多篇,主持并参与研制多项国家、国际标准和规范,荣获多项国内外科技、人文领域奖项和称号,包括奥地利政府2006年颁发的维斯特奖,中国计算机学会2018年NLPCC杰出贡献奖,2021年获得中国中文信息学会会士称号,2022年获得香港圣弗朗西斯科技人文奖等。冯志伟先生也是外国语学院多位教授的博士授业导师。

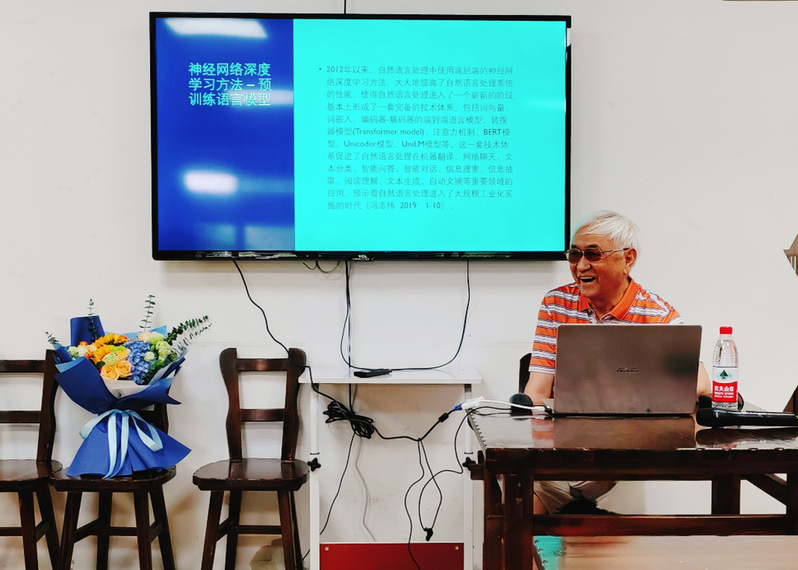

图1 冯志伟研究员进行讲座分享

冯志伟研究员结合了自己多年的研究经历,首先概述了从图灵测试到ChatGPT的发展历史、现状和应用,分析了基于语言大数据研制成功的ChatGPT这样的生成式预训练模型“预训练+微调+师生学习”的范式及特点,并详细说明了GPT对于外语教学和语言服务行业带来的机遇和挑战。在此基础上,冯先生还从哲学高度比较了语言学家乔姆斯基关于语言知识的本质、来源和使用的理论与GPT原理的不同,进一步说明了GPT模型本身没有可解释性,仍然是一个黑箱。最后他还指出了由于GPT没有可解释性可能对社会带来的风险。冯先生在讲座中多次强调,ChatGPT是使用自然语言与计算机聊天的系统,既然与自然语言有关,语言学家责无旁贷地应当对于ChatGPT的研制贡献自己的聪明才智。语言研究者们不应该仅关注对各种语言现象进行科学描写,还应从实际应用的角度出发,努力追赶数智时代前进的步伐。在座的各位老师和同学为冯先生的远见卓识以及学术热情所感动,掌声热烈。

图2 学院老师和同学们与冯志伟研究员进行互动交流

讨论环节中,冯志伟对师生们提出的各个提问都耐心地给予了细致的解答。在回答“由于人类如何理解或生成语言目前仍无定论,那么人类是否可能像机器一样通过概率来理解或生成语言”的问题时,冯志伟研究员提出根据乔姆斯基的理论——语言是有限手段的无限应用,以及儿童语言习得过程可知,由于人类不像机器一样,需要训练大规模数据才能具备语言理解和生成的能力,而是少量的输入却可以得到大量的产出,因此人类不太可能像机器一样依靠大算力来计算概率,从而生成文本。在回答“是否可以通过机器的运作方式来推测人脑”的问题时,冯志伟研究员通过举例飞机是人类模仿鸟类飞行所发明的,但是其飞行主要依靠空气动能,而非像鸟类一样依靠翅膀。他强调目前机器只是在“模仿”人脑,而非真的与人脑的运作方式一样。在回答“我们对于机器的依赖是否会阻碍语言的发展和演化”的问题上,冯志伟研究员提出未来社会出现“人机共存”是非常有可能的,但像ChatGPT这种基于大规模数据的语言模型在实际应用时,由于很多不符合人类道德标准的文本可能夹杂在预训练模型内,因此需要政府的干预和调整,以尽量确保机器在好的方向发挥作用。

本院乐明教授主持本次沙龙活动,我校副校长何莲珍教授、外国语学院院长董燕萍教授、李媛教授、杨静教授、何文忠副教授、孙培健研究员以及外国语学院的许多青年师生参加了此次讲座。学生代表向冯志伟研究员敬献了鲜花。

图3 与会师生认真聆听冯志伟研究员的讲座

图4 副校长何莲珍教授(左)、院长董燕萍教授(右)与冯志伟研究员合影留念

图5 与会老师与冯志伟研究员合影留念

(附本次活动海报)

子衿学社简介

“子衿学社”,成立于2022年2月,是浙江大学外国语学院中青年学者组成的学术社团。由杨静任社长,冯全功、刘永强、孙培健任副社长(按姓氏拼音排序)。子衿学社之名,源自《诗经·郑风》及《短歌行》中的“青青子衿,悠悠我心”,代表外院学者致力于文化传承和发展创新。“子衿”与“紫金”谐音,指代坐落在紫金港,我们引以为傲的浙江大学。学社英文名为Zijin Club,缩写为ZJC。子衿学社旨在为全院师生、尤其是青年学者营造良好的学术氛围以及和谐的工作生活环境,为学院的持续发展添注活力与动力。

子衿学社