9月19日晚,作为“莎士比亚、中世纪与文艺复兴文学研究国际研讨会”的一部分,浙江大学外国语学院中世纪与文艺复兴研究中心系列讲座第四十五讲在浙江大学紫金港校区东五201会议室顺利举行。国际知名学者、著名莎学家、耶鲁大学David Scott Kastan教授就“伦勃朗自画像与莎士比亚十四行诗中的真实性”这一话题进行了两个多小时的学术讲座,英国伯明翰大学Michael Dobson教授和开放大学Nicola Watson教授等出席活动,部分前来参加莎士比亚、中世纪与文艺复兴文学研究国际研讨会的师生参与其中。本次讲座由浙江大学求是特聘教授、中心主任郝田虎教授主持。

David Kastan教授先后执教于达特茅斯学院、哥伦比亚大学和耶鲁大学,曾任丹麦哥本哈根大学、匈牙利罗兰大学、开罗美国大学等校杰出访问教授,目前是耶鲁大学英文系荣休讲座教授,兼任中世纪与文艺复兴研究中心首席国际顾问。Kastan教授是国际知名学者,著名莎学家和书籍史专家,学术造诣深厚,曾获得多项学术荣誉,其著作被翻译为中文、德文、丹麦文、匈牙利文、意大利文、西班牙文等多种语言。他曾担任久负盛名的Arden Shakespeare第三系列联合主编,是就任此要职的首位美国学者,还主编了五卷本《牛津英国文学百科全书》等。其专著包括《莎士比亚与时间的形体》《理论之后的莎士比亚》《莎士比亚与书》《莎士比亚与宗教》《谈颜论色》等。卡斯顿教授著作的最新中译本《理论之后的莎士比亚》2022年由浙江大学出版社出版,青年学者陈星翻译,收入郝田虎教授主编的“中华译学馆·中世纪与文艺复兴译丛”。目前,Kastan教授正在撰写关于莎士比亚与伦勃朗的著作,将由耶鲁大学出版社出版。

Kastan教授讲座中

郝田虎教授主持讲座

Kastan教授称:“伟大的艺术吸引传记,但同时超越了传记。”作为构建“自我”的方式之一,自画像不同于历史传记,它允许艺术家展示自我的流动性和表演性,并强调了自我构建过程中个性与主观性的存在。正如约翰·阿什贝利(John Ashbery)在诗歌《凸镜中的自画像》(Self-Portrait in a Convex Mirror)中所描绘的,画家借助镜子反射的二维图像进行自画像的创作,因此,自画像的“自我”有别于真实的“自我”。接着,Kastan教授回顾了西方历史中的“自我”概念,他引用哲学家大卫·休谟(David Hume)的观点,提到人们常常将自己感知到的连续特质称为“自我”。现代社会中,人们也依靠一个统一、稳定的自我来适应社会规范。然而,在伦勃朗(Rembrandt van Rijn)四十多年间创作的一系列自画像中,人们却无法捕捉到一个稳定的自我,只有“不同的、潜在的、近似的自我,以及模糊或想象中的自我”。可见,伦勃朗的自画像脱离了外形临摹的局限性,反映了画家流变的身份认知。

伦勃朗于1628、1658及1669年创作的自画像

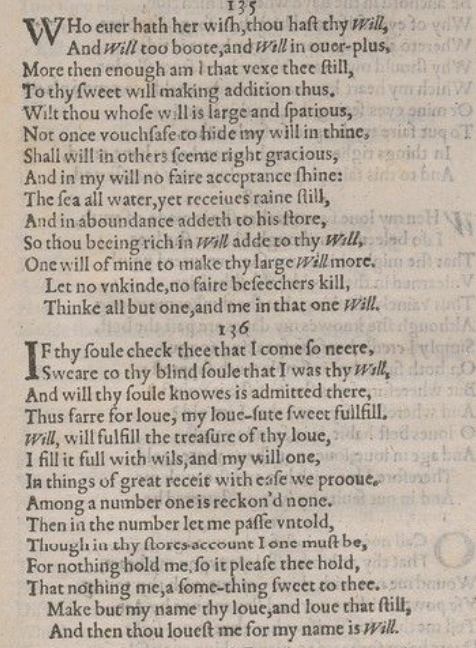

与伦勃朗不同,莎士比亚在作品中将自我隐匿不显。该现象在哈姆雷特(Hamlet)的自述中可见一斑,莎翁写到复仇王子那悲苦沮丧的面容和勉强吐出的叹息虽然都显示了悲伤的表象,却无法传达他内心的真实情感,因为这些只是有意识的角色扮演,而非真实的自我展露。莎士比亚生前没有留下日记或信件,后世对他的内心世界知之甚少。正因如此,莎士比亚的作品成为了窥探作家生平经历的透视镜。例如,在第135和136首十四行诗中,莎士比亚多次运用了“Will”一词,似乎化用了作家的名字“威廉(William)”,从而指涉了作家本人的在场。然而,Kastan教授指出,十四行诗中尚存在许多意义的缺失与模糊,并不能作为莎士比亚自传的直接依据。

莎士比亚的第135及136首十四行诗

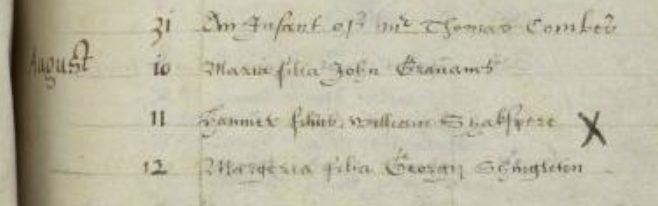

在莎剧方面,有学者推断,《哈姆雷特》中溺亡的奥菲利亚(Ophelia)或许与莎士比亚儿时发生的一起溺水案有密切联系。1579年12月17日,一位名为凯瑟琳·哈姆雷特(Katherine Hamlett)的女性在距斯特拉特福约一英里处意外溺水身亡,情形与剧中事件十分相似。然而,这并不是莎士比亚时代女性唯一一起溺水的事件,更何况莎士比亚无从接触验尸记录,两者之间的联系无法得到确定。其他学者则通过考证艾冯河畔斯特拉特福圣三一教堂的葬礼登记,发现莎士比亚的幼子哈姆内特(Hamnet)于1596年8月11日去世,并推测幼子的去世可能在很大程度上启发了《哈姆雷特》的创作,莎士比亚才得以与亡子在戏剧中重逢。对此,Kastan教授指出,莎士比亚的作品消解了读者对字面解读和历史溯源的依赖,“自我”的隐身被作家想象巧妙弥补。因此,阅读莎士比亚,不必拘泥于从作品中梳理作家本人经历的线索,而需体会不同角色的生命历程所展现的深刻意义。

莎士比亚幼子的葬礼记录,现藏于艾冯河畔斯特拉特福的圣三一教堂

讲座讨论现场

讲座尾声,Kastan教授对参会者提出的问题进行了精彩的解答,他对伦勃朗画作的经济和艺术价值进行了补充,并与郝田虎教授就“弥尔顿的诗剧《力士参孙》(Samson Agonistes)与伦勃朗画作的关系”这一问题展开了深入的讨论。最后,现场听众围绕“中国自画像的历史演变”这一话题与Kastan教授进行了热烈的交流。讲座在热烈的掌声中顺利结束。

部分师生合影

文/图:谢景贝宁/燕俊昊、林卫健

浙江大学外国语学院中世纪与文艺复兴研究中心