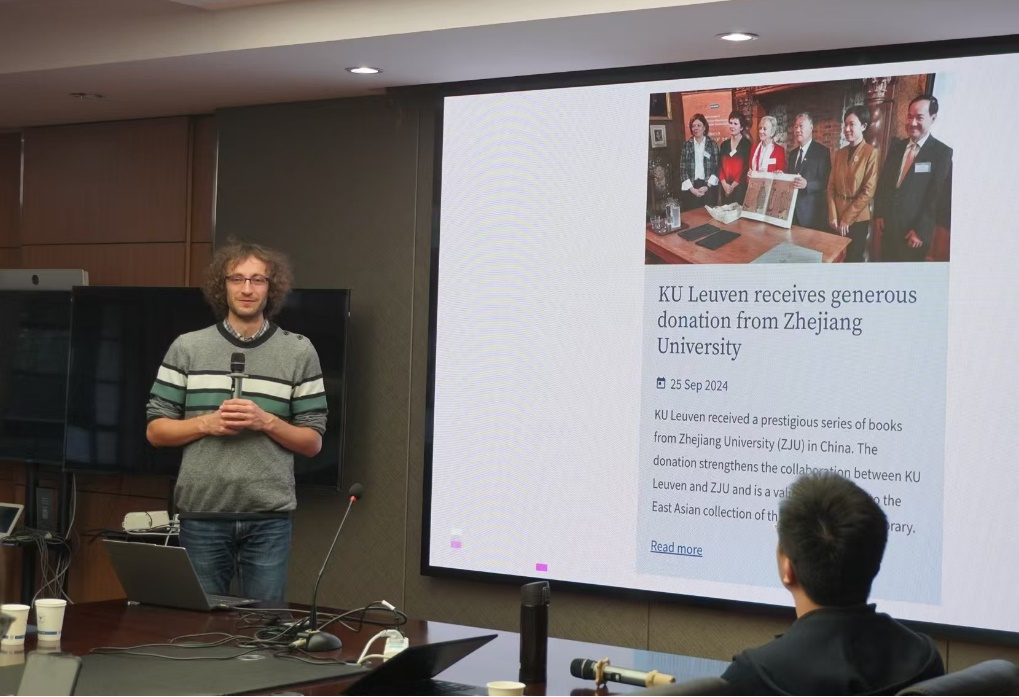

2024年10月23日下午,浙江大学外国语学院第76期子衿讲座在东五201会议室顺利举行。本次讲座邀请比利时鲁汶大学Hendrik De Smet教授担任主讲嘉宾,主题为“Flexible habits or habitual inflexibility? Individuals’ responses to ongoing change”。讲座由浙江大学外国语学院阎建玮研究员主持,吸引了众多校内外师生参加。

讲座伊始,De Smet教授提出一个问题“Can anyone still write 19th-century prose?”。以当代作家Eleanor Catton描写19世纪新西兰淘金热的小说The Luminaries(《发光体》)为例,De Smet教授展示了如何基于美国英语历时语料库(COHA)小说子库的语言特征训练神经网络模型,再以此推断The Luminaries的出版年份。模型结果显示,该小说的预测出版时间为2008年,而非19世纪,与其实际出版年份2003年大致吻合。De Smet教授由此指出,当代作家几乎不会以两百年前的语言风格进行写作。此外,文本的实际出版时间与借助模型预测得到的时间常有出入,这种差异能够反映个体对于语言演变的接受程度。

随后,De Smet教授进一步阐述了研究问题:(1)个体在多大程度上会对语言演变做出反应?(2)个体对于语言演变的反应在多大程度上能够保持连贯一致?基于上述问题,他以英国议会议事录语料库(The Hansard Corpus)中1950年至2005年间下议院议员的演讲为语料,关注其中功能词与概括性语义词(如general、matter、system)的使用频数,将65位议员的演讲语料作为研究对象,剩余语料用于训练和测试神经网络模型,最终借助模型预测65位议员演讲文本的产出年份,并与其实际年份进行对比。

经研究,De Smet教授发现模型预测年份与实际年份之间存在差异,这种差异总体上随时间变化明显,说明多数个体能够适应和接纳社群语言使用特征的变化。然而,个体对于社群语言变化的接受程度也有显著差异:一些议员的语言变化几乎与社群语言变化完全同步,一些议员则似乎明显落后于社群语言变化(如Tam Dalyell和Tony Blair)。

基于研究发现,De Smet教授认为个体对于社群语言变化的反应有程度之别,不应以“保守派”和“进步派”的二分标签简单划类。他指出,可以从“跟进性vs滞后性”与“一致性vs不一致性”两个维度来描述个体与社群在语言变化过程中的关系,并阐释了个体与社群语言变化的循环过程。

阎建玮研究员对讲座进行总结,认为De Smet教授的研究选题新颖,构思精巧,为个体语言演变的研究提供了新的思考角度和研究方法。之后,De Smet教授与在场师生进行了交流互动,听众就讲座中的概念术语、模型参数的设置、研究对象与变量的扩展等提问,De Smet教授一一耐心解答。最后,讲座在热烈的掌声中结束。

图/文:吴欣莹/陈泽南

审核:蔡颖莹

浙江大学外国语言学及应用语言学研究所

浙江大学外国语学院子衿学社

浙江大学文学风格计算创新团队