9月27日晚,浙江大学外国语学院中世纪与文艺复兴研究中心系列讲座第五十二讲在线上顺利举行。耶鲁大学David Scott Kastan教授就“《奥赛罗》:威尼斯的摩尔人”这一话题进行了两个半小时的学术讲座,来自国内外高校和科研机构的近二百名师生参与其中。讲座由浙江大学求是特聘教授、中心主任郝田虎教授主持。

线上讲座现场

David Kastan教授先后执教于达特茅斯学院、哥伦比亚大学和耶鲁大学,曾任丹麦哥本哈根大学、匈牙利罗兰大学、开罗美国大学等校杰出访问教授,目前是耶鲁大学英文系荣休讲座教授,兼任中世纪与文艺复兴研究中心首席国际顾问。Kastan教授是国际知名学者,著名莎学家和书籍史专家,学术造诣深厚,曾获得多项学术荣誉,其著作被翻译为中文、德文、丹麦文、匈牙利文、意大利文、西班牙文等多种语言。他曾担任久负盛名的Arden Shakespeare第三系列联合主编,是就任此要职的首位美国学者,还主编了五卷本《牛津英国文学百科全书》等。其专著包括《莎士比亚与时间的形体》《理论之后的莎士比亚》《莎士比亚与书》《莎士比亚与宗教》《谈颜论色》等。Kastan教授正在撰写关于莎士比亚与伦勃朗的著作,将由耶鲁大学出版社出版。《理论之后的莎士比亚》中译本2022年由浙江大学出版社出版,收入郝田虎教授主编的“中华译学馆·中世纪与文艺复兴译丛”。在Kastan教授的指导下,郝田虎教授的英文专著Commonplace Reading and Writing in Early Modern England and Beyond去年由英国久负盛名的学术出版社Routledge出版,Kastan教授作序,收入牛津大学Adam Smyth教授主编的系列Material Readings in Early Modern Culture,受到一些国际知名学者的好评。

Kastan教授

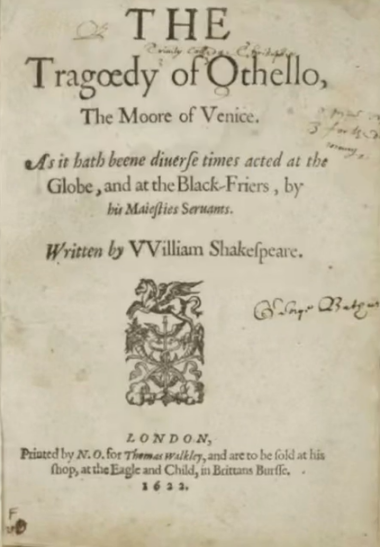

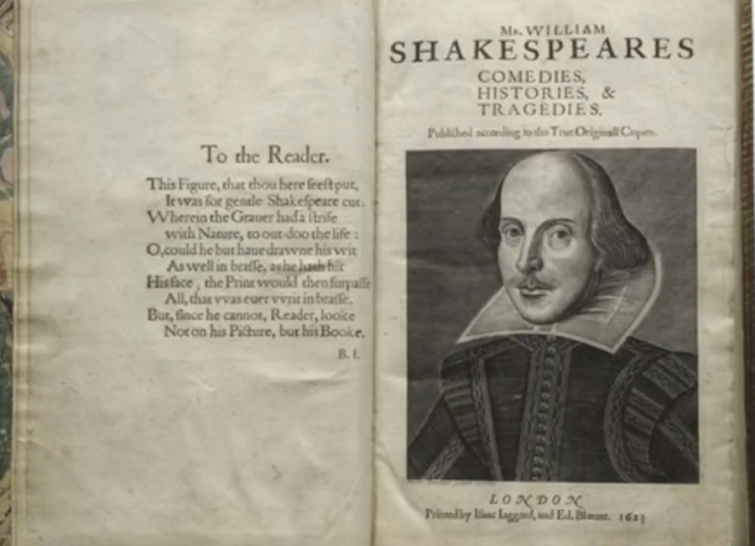

Kastan教授首先介绍了《奥赛罗》(Othello)的早期出版史。《奥赛罗》于1622年以廉价的“四开本”(quarto)的形式首度问世,一年之后,通常被后世称作“第一对开本”(first folio)的莎翁戏剧集则以更为昂贵的“对开本”(folio)形式出版,《奥赛罗》就收录在该书的悲剧部分之中。除价格和开本的差异外,二者在内容上也存在千百处异文,且对开本比四开本多出约160行文本。由于作者手稿久已湮灭,难以考证造成两个版本内容差异的具体缘由。

1622出版的“四开本”《奥赛罗》和1623出版的莎士比亚“第一对开本”封面

《奥赛罗》文本充斥着种族主义的刻板语言,剧中摩尔人将领奥赛罗与苔丝狄蒙娜的爱情悲剧指涉了早期现代欧洲社会中尖锐的种族问题与身份政治。针对该问题,Kastan教授从一首葬礼挽诗切入,指出该诗悼念的对象正是莎士比亚剧团中扮演奥赛罗一角的演员理查德·伯比奇。该诗称,在伯比奇饰演的所有角色中,唯有奥赛罗这位“悲伤的摩尔人”(The grieved Moor)最能“触动人心”(moved the heart)。值得注意的是,挽诗对奥赛罗的称谓从强调肤色的“黑摩尔人”转化为“悲伤的摩尔人”,具有种族色彩的称谓和身份特征被巧妙地藏匿了。

理查德·伯比奇(Richard Burbage, 1567-1619)

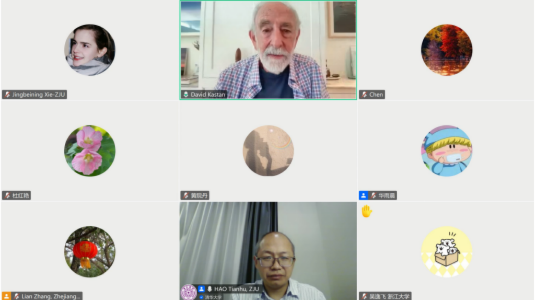

首位饰演奥赛罗一角的黑人演员艾拉·奥尔德里奇(Ira Aldridge, 1807-1867)

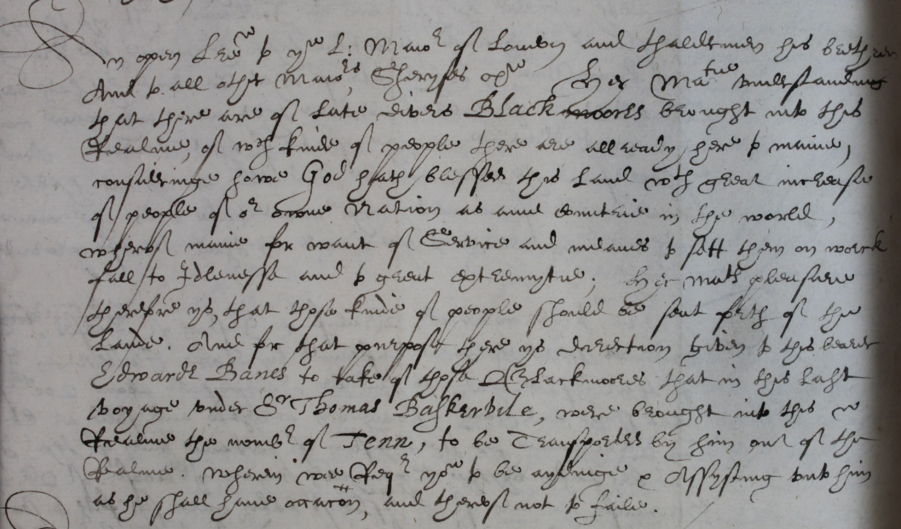

事实上,“黑摩尔人”(black Moor)这一称谓正是理解全剧社会语境的关键。“摩尔”一词在早期现代欧洲语境中含义模糊,可指不同肤色与信仰的北非人或是笼统意义上的非洲居民。而“黑摩尔人”(black Moor)则是指代非洲黑人的英语术语,这一用法尤可见于伊丽莎白女王1596年签署的驱逐令中。剧中伊阿古杜撰的侮辱性词汇“摩尔人”(moorship),以及罗德利哥、勃拉班修等人对奥赛罗“厚嘴唇”“老黑羊”等身体特征的强调,都明确表明莎士比亚刻意将奥赛罗塑造为一个黑摩尔人的形象。莎士比亚创作这个角色时极有可能想象由黑人演员来扮演该角色,但在《奥赛罗》成篇后的几个世纪以来,直至1825年,该角色一直由白人演员饰演,跨种族婚姻的戏剧构思还受到了英国诗人托马斯·赖默(Thomas Rymer, 1641-1713)、批评家查尔斯·兰姆(Charles Lamb, 1775-1834)与柯尔律治(Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834)等人的广泛批评,他们认为这是现实或审美意义上的失当。19世纪至20世纪初,批评界甚至还涌现出一股将奥赛罗一角“洗白”的潮流,他们坚称奥赛罗应是浅肤色的阿拉伯人而非黑人。显然,“黑摩尔人”将领奥赛罗的身份特征和爱情悲剧接连触及了莎士比亚时代种族歧视的内在逻辑,即个体的种族特征与自我和社会的认同关系。Kastan教授进一步分析道,伊阿古的谗言之所以得逞,正因它激活了奥赛罗内化的种族焦虑,一个归化的基督徒将领在本质上仍然是局外人,一个无法彻底被威尼斯社会接纳的“摩尔人”。

伊丽莎白一世针对黑摩尔人的驱逐令,1596年7月11日(英国国家档案馆The National Archives,PC 2/21 f.304)

接着,Kastan教授将视角从个体角色转向社会环境,如果说奥赛罗是一个种族悖论,那么他所处的威尼斯本身也身处世界主义的悖论之中。Kastan教授从现代政治的角度介绍了“世界主义”(cosmopolitanism)的定义,即个人权利得到保护,不因国籍、种族或宗教而有所偏袒,而在莎士比亚的时代,“世界主义”似乎预示了一种理解民族、种族和宗教差异问题的乌托邦式解决方案。十六世纪的威尼斯或许是欧洲最具世界主义色彩的城市,它享受着由商业开放与法律包容带来的巨大繁荣。意大利外交家兼历史学家孔塔里尼(Gasparo Contarini, 1483-1542)关于威尼斯的著作就夸耀了这座城市里异乡人汇聚的和谐之美。17世纪初的英国旅行作家托马斯·科里亚特(Thomas Coryat, 约1577-1617)也对这座城市赞叹不已,他在游记中描绘的威尼斯俨然是一个“世界市场”(orbis forum)。然而,Kastan教授强调,威尼斯绝不是一个现实意义上异乡人的乌托邦,而莎士比亚则正确地认识了这种政治奇迹和社会架构的局限性。

Kastan教授指出,莎士比亚虽然不是无国界主义的支持者,但他的两部威尼斯戏剧——《威尼斯商人》(The Merchant of Venice)与《奥赛罗》——都试图聚焦于那些试图融入以威尼斯为代表的欧洲社会的局外人,并指出了威尼斯引以为傲的世界主义和基督教普世主义(Christian universalism)的局限性。相较于意大利外交家孔塔里尼过于温和的共和国(Commonwealth)想象,莎士比亚则更关注不同文化如何或能否创造出统一协调的社群,并成功地包容那些它既吸纳又抵制的外来人。然而,在他看来,那种被宣扬为实现共和国所必需的社会调和实则脆弱不堪。因此,Kastan教授总结道,莎士比亚本人在创作时从未笃定要为“普世主义”布道,其戏剧《奥赛罗》也揭示了具有完美道德的乌托邦并不存在。在现实世界中,无论是犹太人还是摩尔人,都无不痛苦地发现,即使在基督教神学和威尼斯商业意识形态的普世幻想中,异乡人的繁荣是如此短暂,局外者的存在是多么脆弱。

在问答环节中,与会者围绕《奥赛罗》中的邪恶动机与性别问题、写真主义(veritism)、殖民与东方主义、种族主义与情感偏见、数学隐喻与社会公平等问题展开了深入探讨。Kastan教授对听众们的问题给出了专业的回答,活动在热烈的掌声中顺利结束。

会议问答环节

文、图/谢景贝宁

中世纪与文艺复兴研究中心供稿