2025年9月19日晚,浙江大学外国语学院中世纪与文艺复兴研究中心系列讲座第五十一讲在线上顺利举行。英国约克大学Kevin Killeen教授应邀作了题为“诗篇与宇宙:约翰·多恩诗歌中的科学与过度”(Verse and Universe: Science and Excess in John Donne’s Poetry)的学术报告,深入剖析英国玄学派诗人多恩诗歌中科学与诗学的交融,聚焦于其语言中的夸张、悖论与宇宙想象。本次讲座由浙江大学求是特聘教授、中世纪与文艺复兴研究中心主任郝田虎主持,吸引了来自国内外高校及科研机构的近百位师生参与。本次活动由浙江大学教育基金会钟子逸基金资助。

Kevin Killeen是约克大学的英国文学教授,著名学者,主要研究方向为英国文艺复兴文学及16至17世纪的思想文化。他已出版三部专著:The Unknowable in Early Modern Thought: Natural Philosophy and the Poetics of the Ineffable (2023)、The Political Bible in Early Modern England (2017)和Biblical Scholarship, Science and Politics in Early Modern England: Thomas Browne and the Thorny Place of Knowledge (2009)。目前,他正主持一项国际研究项目,聚焦早期现代科学与诗歌之间的互动。

Kevin Killeen教授与郝田虎教授

讲座伊始,Killeen教授提出,他的研究旨在反驳一种20、21世纪的预设,即科学与诗歌彼此分离。在16至17世纪,两者实则紧密交织,而多恩的诗歌正是这种交融的典型代表。多恩常在诗歌中引入宇宙层面的类比,借助夸张、极端甚至“过度”的修辞,在思想和形式上制造出强烈张力。

接着,Killeen教授以多恩早期爱情诗集《歌与短歌》(Songs and Sonnets, 1633, 1635)为切入点,指出多恩在1590年代创作的抒情诗语言直率、意象别致,甚至带有粗俗与反叛色彩。诗集虽以“短歌”为名,却并未严格遵循格律规范,因为多恩时代的“sonnet”通常指“爱情短诗”。此外,诗歌在意象和思想表达上也十分大胆。Killeen教授以《泪别辞》(“A Valediction: Of Weeping”)为例展开细读,指出其诗句意象奇崛,多有夸饰之辞。告别的“泪水”这一核心意象,在诗人笔下不断发生奇特的变形:从映有恋人倒影的泪珠,到刻有头像的钱币,再变为化育生命的孕肚,进而升华至包含大洲的地球仪乃至整个世界。如此层层递进,看似“疯狂”,实则植根于当时盛行的“小宇宙-大宇宙”(microcosm-macrocosm)对应观,即“小宇宙”(常以人为代表)与“大宇宙”(作为整体的世界)本质相通,通过前者可以窥探后者的奥秘。正因如此,多恩诗歌里那些看似“疯狂”的夸张,并非脱离现实的空想,而是深深扎根于他所处时代的科学/哲学认知之中。

Kevin Killeen教授阐释“小宇宙”与“大宇宙”这对概念

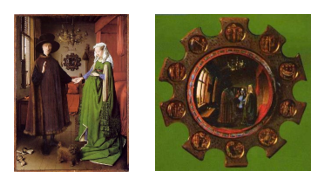

为形象说明这一认知模式,Killeen教授将《泪别辞》与荷兰画家扬·范·艾克(Jan van Eyck, 约1385-1441)的肖像画《阿诺菲尼夫妇像》(Portrait of Giovanni Arnolfini and his Wife, 也称The Arnolfini Portrait, 1434)相类比。画中凸面镜以略带扭曲的视角,将房间全貌及人物背影尽收其中,形成“小载体映现大场景”的效果。诗人将私人离别的悲伤情绪极尽铺张,把其后果描绘得让读者瞠目结舌:两人的泪水混合,能淹没世界,致人溺亡。这种夸张将别离之哀提升至宇宙规模的危机,论其缘由却只为劝说恋人“不要哭”,言辞中后果之“大”与原因之“小”间形成独特的审美张力,体现出玄学派诗歌的智力游戏特征及其与时代科学精神的隐秘联系。

The Arnolfini Portrait, Jan van Eyck (1434)

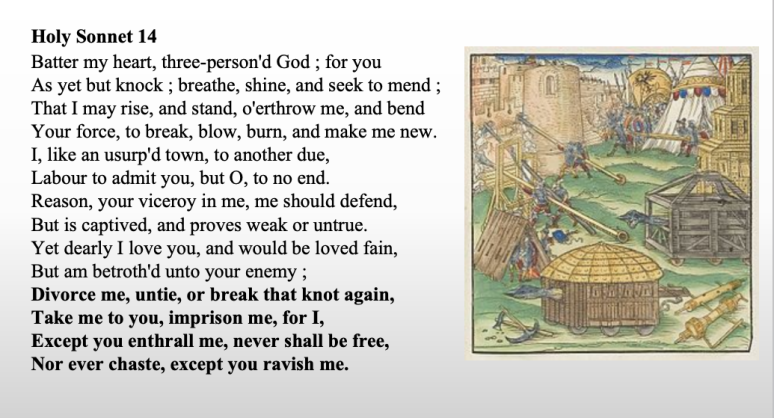

随后,讲座转向多恩约于1610年创作的《神圣十四行诗》(Holy Sonnets)。Killeen教授强调,多恩晚年虽转向宗教写作,但其诗歌却仍延续了某种“不神圣”的特质。在加尔文主义预定论的影响下,多恩深陷对救赎的焦虑和自我罪感的挣扎中,他因年轻时期放浪不羁的经历而对自身罪孽深感忧虑,对上帝的救赎抱有迫切渴求。在《猛击我的心吧》(“Batter My Heart”)一诗中,诗人以极具冲击力的语言将自己被欲望和怀疑侵蚀的灵魂比作“被敌人占领的城池”,生动描绘了其信仰失守后的困境。同时,诗人并非祈求温和的救赎,而是以近乎强迫的语气恳求上帝用暴力打破枷锁,通过与撒旦“解除婚约”、“强暴”作者来重塑信仰。多恩在一首宗教诗中对上帝发出如此不敬的质问,实际上延续了其爱情诗中刻意制造悖论的笔法——在向上帝的祈祷中发出“渎神”的“抱怨”,展现出诗人渴望救赎却无力自救的焦灼。

Kevin Killeen教授解读约翰·多恩诗歌《猛击我的心吧》

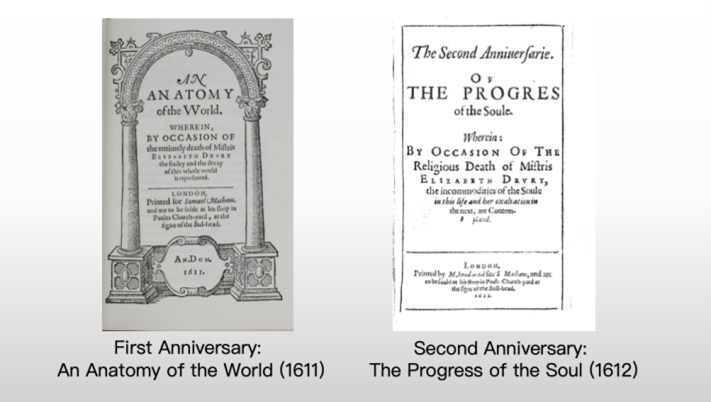

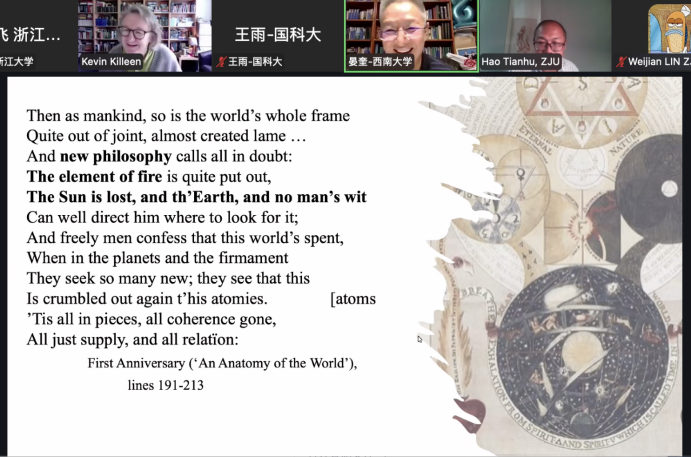

最后,Killeen教授分析了多恩为其雇主罗伯特·德鲁里(Robert Drury)的女儿伊丽莎白(Elizabeth Drury)所作的《周年悼亡诗》(The Anniversaries)。Killeen教授指出,该诗的第一个悖论在于多恩从未与少女谋面,却写下情感浓烈的悼亡诗,而更重要的悖论在于其表达方式。原本用于安慰痛失爱女的父母的作品,却将伊丽莎白逝去后的世界比作“尸体”进行“解剖”,行文间充斥着描绘“世界腐朽、自然畸形、生命失序”的细节,着实令人不适。Killeen教授随后着重解读了《第一周年悼亡诗》中有关“新哲学”的著名片段(第191至213行),认为该诗回应了哥白尼日心说与早期现代科学发展带来的认知冲击,体现了多恩在16至17世纪科学与宗教语境下对人类存在与秩序的深刻思考。

约翰·多恩的两首《周年悼亡诗》

Killeen教授妙趣横生的讲座引发了师生的踊跃提问。主持人郝田虎教授首先围绕“多恩的牛津教育与诗歌创作的关系”提出问题,Killeen教授从知识基础和风格形成两个层面作出回应。Killeen教授指出,多恩在牛津大学接受的教育为其奠定了融合科学、神学与日常生活的跨学科知识基础,但多恩诗歌中标志性的“悖论表达”与“强势语气”等独特风格,并非源于牛津教育,而是在伦敦律师学院(Inns of Court)的“辩论文化”中形成。承接学院学生的性别问题,Killeen教授顺势谈到,许多早期现代女作家的诗歌其实也在积极参与当时的科学与政治话语,她们的作品值得进一步研究。西南大学的晏奎教授则从现代视角提出两个问题:如果多恩生活在当代,他是否会关注当今的技术并将其运用到爱情诗中?电影《奥本海默》(Oppenheimer, 2023)为何引用诗歌《猛击我的心吧》?Killeen教授回应称,多恩很可能会被核技术或原子技术吸引,但他始终更关心科技与人类的关系,而非科技本身,科技对多恩而言或许只是一种“修辞谋略”(rhetorical gambit)。电影引用《猛击我的心吧》,则凸显了“暴力与渴望救赎的悖论”:奥本海默研发原子弹时既渴望用科技改变世界,又清楚其毁灭性,这种矛盾与多恩诗歌形成呼应。

此外,浙江大学外国语学院三名研究生,分别就“《神圣十四行诗》为何极少提及教会”“多恩的诗歌是否属于早期科幻作品”“《离别辞:莫伤悲》(“A Valediction Forbidding Mourning”)中的圆规隐喻”等三个话题与Killeen教授进行了交流探讨。师生听众与主讲人的互动进一步深化了大家对多恩诗歌的艺术特色、创作背景和思想内涵的理解。

三位教授学术讨论中

此次讲座历时两个多小时,Killeen教授以其深厚的学术积淀和独到视角,为听众揭示了多恩诗歌在思想与语言上的独特魅力与当代价值,令在场听众耳目一新,受益匪浅。讲座在热烈的掌声中圆满落幕。

文/图 吴逸飞、舒好

中世纪与文艺复兴研究中心供稿