2025年10月24日上午,《良渚文明丛书》翻译研讨会在浙江大学紫金港校区中华译学馆举行。浙江大学中华译学馆常务副馆长郭国良、秘书长卢巧丹、副秘书长徐雪英以及译学馆研究员杜磊、何文忠、朱晓宇、浙江大学出版社国际合作部主任徐倩参加了本次研讨会。研讨会由卢巧丹主持。

2019年7月6日,良渚古城遗址被列入世界遗产名录,成为中国第55处世界遗产。“良渚文明丛书”由省文物考古研究所中青年学者编撰,是浙江省文物局面向良渚古城遗址申遗的保护研究成果应用及转化项目的最新研究成果。其内容围绕近年来杭州市余杭区瓶窑镇良渚古城遗址的考古发现与研究,既包涵良渚古城遗址概况、良渚考古历程,也有介绍良渚文明最高等级的墓地、为人们津津乐道的良渚高等级玉器、供应日常所需林林总总的良渚陶器等方方面面,是浙江良渚文化集大成之作。

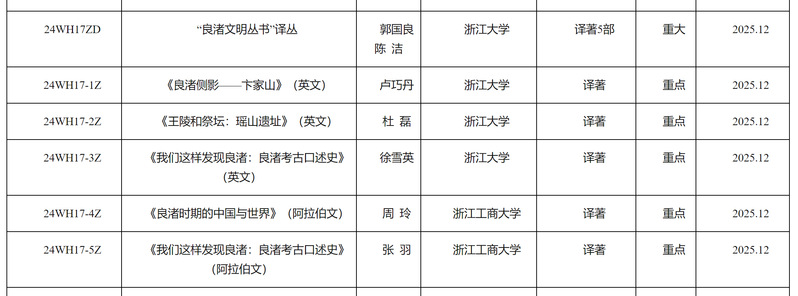

2024年9月,“良渚文明丛书”获浙江文化研究工程第二批重大项目立项(项目编号:24WH17ZD)。项目由浙江大学郭国良和陈洁总负责。项目选取“良渚文明丛书”中的《良渚侧影——卞家山》、《良渚侧影——卞家山》、《我们这样发现良渚:良渚考古口述史》、《良渚时代的中国与世界》、及《我们这样发现良渚:良渚考古口述史》作为英文和阿拉伯文对外译介重点图书。项目由中华译学馆、浙江大学出版社与施普林格·自然出版社(英语版本)和阿拉伯联合酋长国沙迦文化遗产研究院(阿语版本)合作开展,旨在发挥三方优势,凝聚力量,共同促进良渚文化在海外的多语种传播,进一步拓展良渚文化的国际影响力,让更多海外读者了解和认识良渚文明的独特魅力。

研讨会围绕《良渚文明丛书》外译项目的推进情况与翻译质量保障展开了深入而务实的讨论。项目负责人郭国良首先介绍了项目的总体进展与目标。他指出,该项目由浙江大学中华译学馆、浙江大学出版社与施普林格·自然出版社、阿拉伯联合酋长国沙迦文化遗产研究院联合开展,旨在推进浙派文化对外传播,是体现中华译学馆对接国家文化“走出去”战略的重大建设成果。翻译质量是项目成功开展的保障,项目的目标是通过高质量的翻译,使“良渚文明丛书”成为世界学术界了解中国史前文化的重要窗口。

徐倩从出版方角度介绍了工作流程和具体要求。她指出,丛书的出版不仅是一项学术工程,更是展示中国文明叙事体系的文化工程。出版社将严格遵循国际学术出版标准,在体例、格式及语言规范上不断打磨文稿。译稿除需通过出版社内部审读及资助方鉴定外,还将提交国际出版方进行专家评审。出版社将与中华译学馆翻译团队密切配合,确保丛书高质量出版。

随后,各项目负责人依次汇报了工作进展情况。《良渚侧影——卞家山》项目负责人卢巧丹率先发言,详细介绍了书稿的翻译进展。她指出,该书翻译的难点在于术语的准确翻译,目前已顺利完成术语的整理与翻译工作。通过文献查阅和文字校对, 保证内容的完整性、准确性和译文的流畅性。她建议,在后期工作中,大家应重点关注整套丛书的术语统一问题。《我们这样发现良渚》项目负责人之一徐雪英结合自己的翻译实践,探讨了口述史文本在文体上的特殊性——如何在保留口语化特征与真实语感的同时,使译文保持逻辑清晰、表达顺畅。《王陵和祭坛:瑶山遗址》项目负责人之一杜磊在介绍《王陵和祭坛:瑶山遗址》的翻译时指出,考古类著作信息密集、术语繁多,翻译工作必须仔细推敲细节,确保准确传达原文含义,避免出现信息遗漏。他建议每本书制作英文索引,以方便国际读者查阅和使用,增强书籍在国际上的传播力和影响力。

研讨会还针对术语统一、翻译风格、翻译中产生的实际问题展开了集中讨论。良渚考古研究涉及大量特定术语,不同文献与研究者之间存在多种译法。为此,何文忠建议,项目组应建立统一的术语体系,以保证丛书整体的一致性与规范性。朱晓宇结合参与良渚申遗翻译的经验指出,统一标准不仅有助于学术表达的准确性,也对中国文化遗产的国际传播具有长远意义。同时,术语翻译也应根据语境灵活处理,避免脱离语境,生搬硬套固定译法。徐倩也就译稿风格统一、跨书协作机制及出版衔接等问题提出了具体建议。研讨会还提出了通过本次外译项目后续出版“良渚文化与考古术语”的进一步计划。

《良渚文明丛书》的翻译出版是一项系统性工程,需要持续的团队协作与跨学科支持。此次研讨会不仅梳理了项目当前的进展,明确了项目外译的问题,也为后续的翻译与出版工作明确了方向,标志着项目实施进入深化阶段。

文/图:王雯雯/刘可欣

审核:杜磊 卢巧丹

浙江大学中华译学馆

浙江大学翻译学研究所

浙江大学翻译专业基层教学组织

浙江大学出版社