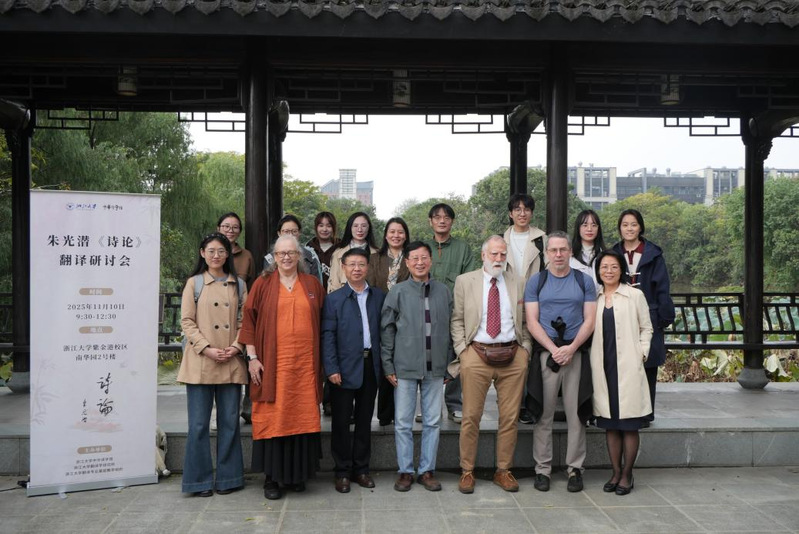

2025年11月10日上午,国家社科基金中华学术外译重点项目“朱光潜《诗论》翻译研讨会”在浙江大学紫金港校区南华园2号楼顺利举行。本次会议对《诗论》英译项目的进展进行中期汇报与翻译研讨。杭州师范大学资深教授殷企平、浙江大学中华译学馆常务副馆长郭国良、美国作家和诗人Ann Arbor以及浙江大学中华译学馆研究员杜磊受邀出席。项目组成员,包括美国贝洛伊特学院John Rosenwald,浙江大学Timothy John Osborne、池昌海、周闽、卢燕飞,以及项目负责人卢巧丹等团队成员共同参与研讨。会议由卢燕飞主持。

《诗论》是中国现代著名美学家、文艺理论家朱光潜先生的代表作之一,被誉为“中西比较诗学的奠基之作”。该书创造性地以西方理论阐释中国诗歌,同时以中国诗歌反观与补正西方理论,在中西诗学的深入比较中,全面论述了诗的起源、境界、情感、语言、节奏等诸多方面,为中国诗学理论的建构开辟了新途。朱光潜先生在书中批判地继承中西文论,形成了独具特色的“情趣、意象、声音”三位一体的诗学观念,其出版打破了中国“只有诗话而无诗学”的格局,堪称“中国现代诗学的第一块里程碑”。2024年,《诗论》被列入国家社科基金中华学术外译重点项目,合作出版单位为中华书局,国外出版机构为泰勒·弗朗西斯出版集团。项目旨在以精准、优美的语言将书中丰富的诗学思想呈现给英语受众,推动这部学术著作走向世界,让更多国家和地区的学者、读者认识中国诗学,感受中国诗学的独特魅力与深厚底蕴,深化中外学术交流和对话,进一步扩大中国学术的国际影响力,促进中外文明交流互鉴。

研讨会开始,浙江大学中华译学馆常务副馆长郭国良致开幕辞。他代表主办方对各位海内外专家的到来表示热烈的欢迎。他指出,《诗论》的翻译是一项艰巨而意义深远的工程,将这部经典著作推向世界,需要汇聚中外智慧 。他希望本次研讨会能为项目组提供宝贵的建议,共同攻克翻译难关。随后,项目负责人卢巧丹就《诗论》翻译项目的进展、团队工作技术路线与翻译策略等进行了详细汇报。她介绍道,项目团队采用“翻译、润色、审校”三位一体的协作模式,由她本人、美国贝洛伊特学院的John Rosenwald和卢燕飞承担初译任务,浙江大学Timothy John Osborne教授负责审校工作,另有校内外三位学科专家专门解答学科知识问题,多位翻译学硕博研究生则参与资料查证和术语整理等辅助性工作。目前,全书13个章节及6个主要附录的初稿已全部完成,另有13篇附录文章尚在推进中。卢巧丹在汇报中详细阐述了翻译过程中遇到的多重挑战,包括对原文的精准理解、术语的准确翻译以及原文中诗词的恰当翻译等。她还分享了审校专家针对前面三章翻译提出的若干问题,例如:个别措辞与原文有所偏差,易引发误读;部分语句为求忠实原文采用直译,导致逻辑上出现漏洞;此外,译文大量使用引号,也在一定程度上影响了英语读者的阅读流畅性。这些问题最终成为本次研讨会的主要议题。

研讨会首先围绕译稿的“视觉美学”与可读性问题展开了深入讨论。Timothy John Osborne认为,直接将原文中为强调或标示书名而使用的大量引号、汉语书名号搬入英译,显得杂乱且不美观,在视觉上对读者造成了干扰。他指出,朱光潜先生写作时英文世界尚未普及使用斜体(italics)进行强调,因此他建议将原文中引号的“强调功能”统一替换为英文学术界规范的斜体格式,以符合现代英语读者的阅读习惯。John Rosenwald对此表示赞同,他强调,翻译团队必须在译文中保持一致,制定清晰的标点和格式规范,并贯彻始终。周闽在此基础上提出了更为细致的建议。她指出,根据英文出版规范,像《诗经》这样的长篇著作或诗集应使用斜体,而其中具体诗行则应使用引号标示。此外,她也建议在正文中省略中文书名,改为在附录中列出中文书名、拼音及对应的英文书名。

如果说格式问题是“形”的打磨,那么核心术语的翻译则是“神”的传递。面对审校专家“makes sense to whom?”(对谁而言合乎逻辑?)的疑问,殷企平教授指出,作为一部代表中国学术水准、体现中华文化精髓的学术著作,翻译不应过度迁就“普通读者”,而应追求学术上的“忠实”。他认为,一些初看“陌生”或“费解”的直译,保留了源语的风貌,随着时间的推移,反而可能“最终会被接受”,并丰富目标语言的表达。杜磊则从文化传播战略的高度,提出了“三个平衡”的解决方案,即在翻译过程中实现中西视角、归化与异化、学术性与普及性之间的动态平衡。他强调,术语翻译宜适当采取“以我为主”的翻译策略。对于“意境”(yijing)这类无法在西方找到对等词汇的中国核心术语,如果简单译为“artistic conception”,其独特的中国内涵将丢失。

此外,与会专家还从更深层次探讨了翻译的学术难度。池昌海教授回归原文,强调理解朱光潜先生语言风格背后深厚学养的难度,以及译者准确把握原文“精气神”所面临的挑战。John Rosenwald指出,朱光潜先生的写作处于一个“诗学剧变”的时代,他本人在定义“什么是诗歌”的同时,T.S.艾略特和埃兹拉·庞德等人也在西方重新定义诗歌。因此,译者不仅在跨越语言,更在跨越一个变动的“时代语境”。卢燕飞指出,在翻译过程中,对于某些文化信息,我们应适当添加注释,以帮助英语读者更准确地理解原文。在圆桌讨论环节,刘彦君、陈博阳、王娅婷、彭逸如等同学也积极提问,并与各位专家及项目组成员就理解、表达等议题进行了深入的交流。

此次研讨会不仅系统地梳理了项目当前的成果,更集中明确并探讨了翻译过程中在体例规范、术语翻译策略、风格统一等方面的核心问题。卢巧丹在总结中表示,项目组将根据专家意见,全面检查译文,制定详细的体例标准,完善术语翻译方案,以确保项目译文的高品质。本次会议为后续的翻译、审校、出版工作指明了方向,标志着外译项目正式进入了深化实施的新阶段。

文/图:王雯雯/郑咏琪

审核:杜磊 高睿

浙江大学中华译学馆

浙江大学翻译学研究所

浙江大学翻译专业基层教学组织