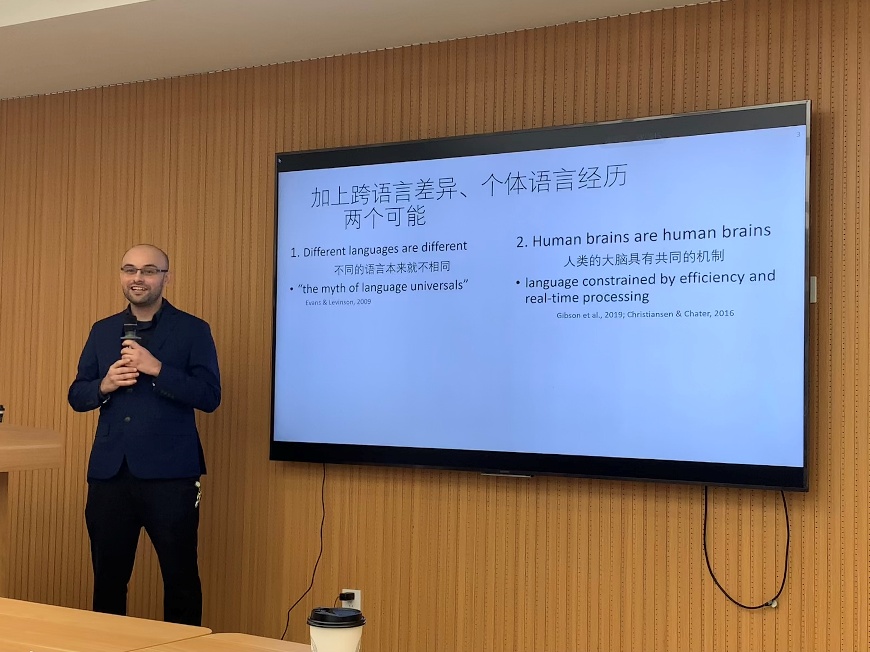

2025年11月19日上午9:00,浙江大学外国语学院“子衿讲座”系列第107期顺利举行。本期讲座主题为“句子结构的实时加工:来自跨语言与多模态证据的视角”,由浙江大学生物医学工程与仪器科学学院博士后研究员Max Wolpert主讲,吸引了学院师生的积极参与。

讲座聚焦于“句子的实时加工”这一核心主题,结合跨语言与多模态证据,通过三项研究,探讨句子结构在大脑中的构建方式及其跨个体差异。Max Wolpert博士首先以巴斯克语研究为例,展示说话者与受话者信息在句子加工中具有不同的整合时序。巴斯克语具有非论元一致特征,即动词不仅与主语、宾语保持一致,还会随非论元话语参与者(如语境中的听者或第三方)发生形态变化。该语言的特殊机制允许直接观察语用信息如何实时影响句法加工。通过ERP技术,Max Wolpert博士发现母语者对这类一致规则违反呈现P600效应,表明语用身份信息的处理晚于局部语言特征,反驳了“所有社会信息均实时整合”的传统假设。

随后,Max Wolpert博士基于汉语形容词-名词词序的研究,考察了汉语母语者与以英语为母语的汉语二语学习者在处理汉语句子结构时的加工机制差异。尽管汉语与英语都允许形容词前置,但实验发现,高水平英语母语者在学习汉语时,处理汉语形容词位置违反时仅表现出N400效应,而缺乏母语者典型的P600效应,且N400振幅显著低于母语者。Max Wolpert博士认为,这可能与汉语形容词位置的灵活性有关,使二语学习者难以掌握系统性的规则,只能依赖预测和显性策略进行加工。该研究提示,二语教学需重视语言间句法规则的细微差异,即使表面相似的结构也可能存在深层的加工机制不同,不能简单依赖表层结构类比。

最后,Max Wolpert博士通过双人同步言语与韵律时序偏好研究,深入揭示了个体在节奏组织上的差异对协同言语中句子结构构建的具体影响。在实验中,研究者让成对被试同步朗读句子,并通过声学分析发现:个体间在短语末延长和停顿上的差异会显著降低同步精度。两人在句尾延长或停顿时长上的差异越大,言语协同的同步效果越差。这一发现表明,人类言语同步并非简单的节拍对齐,而是深层受制于言语的韵律结构。

在答疑环节,听众围绕“浅层结构假说”、“研究结论对二语习得的启示”等问题展开探讨。整场讲座中,Max Wolpert博士通过生动的研究案例与可视化数据,为听众展示了将结构、语境与节奏统一起来的句子加工框架。最终,讲座在热烈的讨论中圆满结束。

图/文: 王振飞

主办单位:子衿学社