2025年11月19日晚,浙江大学外国语学院中世纪与文艺复兴研究中心系列讲座第五十四讲在线上顺利举行。来自牛津大学的著名学者乔·莫申斯卡(Joe Moshenska)教授就“弥尔顿、传记书写和我的弥尔顿”这一题目为我们带来了历时两个小时的精彩讲座。本次讲座由浙江大学求是特聘教授、中心主任郝田虎教授主持,河南大学高继海教授等来自国内外高校和科研机构的约百名师生积极参与其中。

线上讲座启幕

国际知名学者乔·莫申斯卡现任牛津大学的英语文学教授,也是大学学院的“比弗布鲁克与布弗里”(Beaverbrook and Bouverie)导师研究员(tutorial fellow)。大学学院是牛津大学最早成立的学院之一,富有悠久的历史底蕴。莫申斯卡教授的研究著作亦浸润着历史的光华,从不同角度揭示了历史解读的诸种可能性。他的四部作品包括《感受欢愉:文艺复兴时期英格兰的触觉研究》(Feeling Pleasures: The Sense of Touch in Renaissance England 2014)、《血脉污迹:凯内尔姆·迪格比爵士的传奇旅程》(A Stain in the Blood: The Remarkable Voyage of Sir Kenelm Digby 2016)、《作为儿童游戏的偶像破坏》(Iconoclasm as Child’s Play 2019)与《黯境生光:约翰·弥尔顿传》(Making Darkness Light: A Life of John Milton 2021)。莫申斯卡教授的学术研究屡获殊荣,他曾获得2019年的菲利普·利弗休姆奖(Philip Leverhulme Prize),也曾合作主编《斯宾塞研究》(Spenser Studies)的特刊《同伴式思维》(Companionable Thinking),且曾担任国际斯宾塞学会主席。

在本场讲座中,莫申斯卡教授以其近年的弥尔顿传记研究成果为例,展现了传记书写与早期现代历史的对话关系,揭示了文史交叉领域的开放性与可探索性,强调了研究者在历史真相建构中的主体性地位。讲座伊始,莫申斯卡教授首先回顾了过往的传记研究传统。传记曾一度被视为对历史人物生平的客观反映,旨在勾勒出一幅明确、固定、单一的人物肖像。在文学批评实践中,传记研究常以作家为对象,作家本人被认为握有其作品的终极阐释权,其人生经历与创作意图之间也存在线性的因果关联。这一理解在后结构主义“作者之死”的理论冲击下显得过分保守和陈旧,其对人物内在复杂性的简化也使传记研究的学术深度受到质疑。相较而言,近年的传记书写更契合新历史主义观念。它们注重反思那些曾被视为理所当然的历史叙事,强调历史由多种声音构成。历史与文学的互动关系也不再被认为是某种确凿无疑的事实结论,而是有待进一步探索与验证的开放性问题。新型传记更倾向于通过不同文本证据反推可能的历史真相,文本细读的作用也在此过程中得到了彰显。

紧接着,莫申斯卡教授简要介绍了他的三部早期著作,清晰地勾勒出其学术焦点与研究方法的演进脉络,这一思想历程最终指向了他对弥尔顿传记的重新书写。在2014年的《感受欢愉:文艺复兴时期英格兰的触觉研究》中,莫申斯卡教授横跨哲学、宗教、艺术与科学等多重领域,探索了“触觉”这一感知方式在早期现代英格兰文化中的多元意涵与思想张力。全书既涉及绘画雕塑、实验科学等跨学科内容,亦包含对斯宾塞、弥尔顿作品的文本细读,这种研究路径将抽象的历史文化命题锚定于鲜活的个体感官经验之中,构成了莫申斯卡教授“传记性视角”的早期雏形。

2016年的《血脉污迹:凯内尔姆·迪格比爵士的传奇旅程》向传记研究迈进了一步。该书聚焦于17世纪自然哲学家和外交官凯内尔姆·迪格比(Kenelm Digby 1603-1665)早年在地中海的冒险生活,包括其解放阿尔及尔的英国奴隶、参与土耳其外海战役等传奇经历。迪格比的许多浪漫事迹亦被记载于其自传体作品《疏章漫想》(Loose Fantasies 1628)之中。对此,莫申斯卡教授并未将迪格比简单理解为“先行动后书写”的传主,而是将其旅程视为一场对早期现代罗曼司的亲身演绎,一篇文学叙事照进现实的奇幻诗章。《血脉污迹》通过迪格比这一个体生命的“透镜”,折射出文学在历史中所具有的能动作用,也为莫申斯卡教授未来的传记书写奠定了方法论基础。

莫申斯卡教授介绍其著作《血脉污迹:凯内尔姆·迪格比爵士的传奇旅程》

相较而言,2019年出版的《作为儿童游戏的偶像破坏》标志着莫申斯卡教授的一次另类尝试。该作品试图突破“单元式”的早期现代个体视角,探讨文本与物质对象在时间中展开的意义变迁。莫申斯卡教授敏锐地注意到,宗教改革时期从教堂中移除的圣像和圣物,有时会被当作玩具交给儿童,这一现象使得“破坏偶像”与“儿童游戏”在概念上产生了交融。通过分析“圣物”与“玩物”间的身份转换,他试图回应两个核心问题:儿童游戏何以构成了一种特殊的偶像破坏形式?游戏与宗教之间又存在着怎样紧密相连的历史意涵?作为对上述问题的当代回应,《偶像破坏》融贯十六世纪文化观念与现代哲学理论,系统考察了早期现代物质对象的意义流动性。这本书在理论深度上远超其前作,也为早期现代历史话语的建构注入了新的活力。

在前三部研究著作的基础上,莫申斯卡教授开始了对于弥尔顿传记的实验性书写。《黯境生光:约翰·弥尔顿传》出版于2021年,它在研究方法上打破了传统传记的线性叙事,将弥尔顿的生平与其诗歌中的想象世界相互交织,展现了弥尔顿如何将个人经历炼铸为永恒的诗性意象。莫申斯卡教授指出,史诗《失乐园》中涉及的一些人物地点与弥尔顿早年的意大利之行存在历史性关联。1638年,弥尔顿在佛罗伦萨拜访了遭受软禁的伽利略,6年后,这次会面又在散文《论出版自由》(Areopagitica 1644)中受到提及。不仅如此,这一经历还在近三十年后催生出了史诗中独特的科学意象。在《失乐园》第一卷中,诗人描绘撒旦的巨盾“好像一轮明月挂在他的双肩上”,并特意点出盾牌表面正如“托斯卡纳艺术家”透过光学镜片所观察到的斑驳月表,此处援引的正是伽利略的天文发现。在整部史诗中,伽利略是唯一被明确提及的同时代历史人物,这一选择也彰显了他在弥尔顿想象世界中的特殊地位。

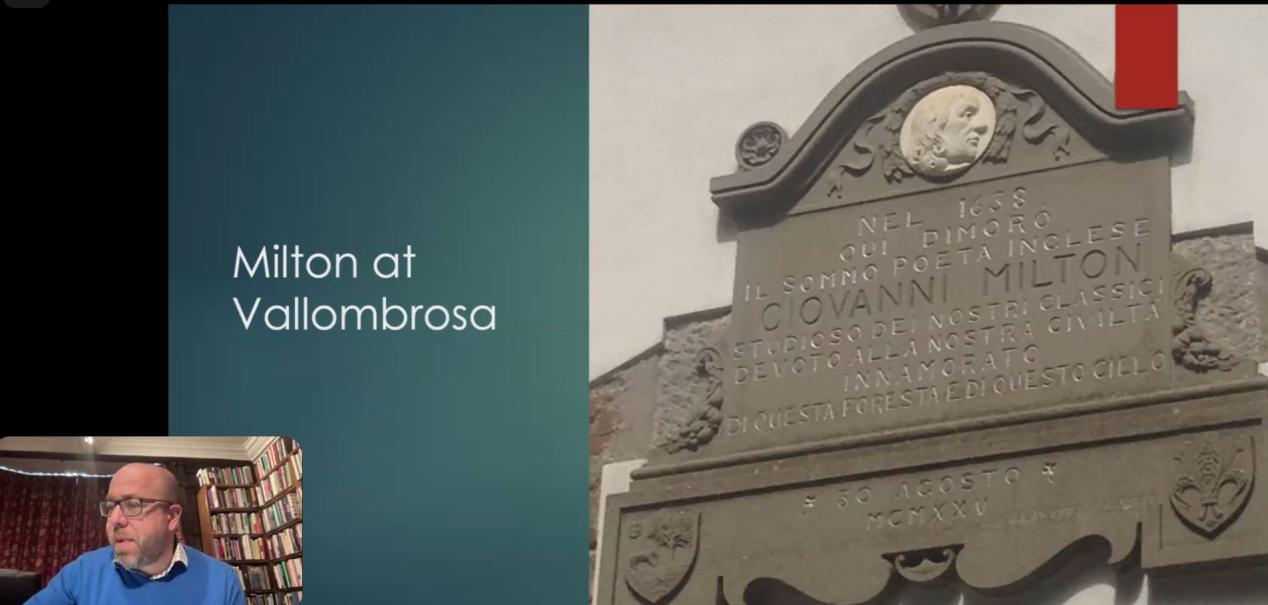

与之相呼应的是史诗对瓦隆布罗萨景致的诗意重构。弥尔顿曾在佛罗伦萨逗留期间游经瓦隆布罗萨修道院,这一事件亦被记载于此地山巅处的石刻铭文上。在《失乐园》第一卷中,诗人早年旅行时的视觉记忆蜕变成了撒旦军团身陷地狱的史诗场景:他们“躺着,稠密得像秋天的落叶,铺满了/瓦隆布罗萨的溪流,那里地处埃特鲁里亚/参天树木的浓荫之下”(PL 1.302-304),历史现实与文学想象在此发生了重叠。莫申斯卡教授指出,弥尔顿失明后创作的史诗虽涉及其记忆中的人物或地点,却并非对往昔经历的简单复现,而是通过诗性的创造力重构时间与空间,旨在邀请读者“以不同的方式体验世界”。瓦隆布罗萨作为一个经典的文化地标,持续吸引着19世纪的尼采、勃朗宁夫人等人慕名前往。莫申斯卡教授也在这部传记中融入了自身追溯弥尔顿旧迹的当代经验,使他的传记书写行为本身成为了响应诗人邀 请的跨时空文学对话实践。

莫申斯卡教授展示意大利瓦隆布罗萨石刻铭文

接下来,莫申斯卡教授以《利西达斯》(Lycidas 1637)的文本分析为例,深入阐述了传记书写中插入文本细读的创新研究方法,以证明读者感悟与历史考据之间可以相辅相成。《利西达斯》是弥尔顿为剑桥大学的友人爱德华·金(Edward King 1612-1637)所写的悼亡诗,莫申斯卡教授为在场听众朗读了其中“盲眼复仇女神剪断生命之线”的经典片段(Lycidas 75-77)。此处“盲眼的复仇女神手持可憎的剪刀”(Comes the blind Fury with th’ abhorrèd shears)突然出现,粗暴地“撕裂那细线织就的生命”(And slits the thin-spun life)。这个戏剧性的转折通过词语“slits”和“thin-spun life”的一系列首辅音/s/、/l/和/θ/以及愈发拖长的元音制造出剪刀般滑动摩擦的听觉效果,表露出弥尔顿对于生命空逝的惋惜和悲伤。而诗人将希腊神话中掌管生命线的命运女神阿特洛波斯(Atropos)误称为“复仇女神”(Fury),则泄露了其对命运无常的不安与愤怒。莫申斯卡教授进一步指出,“slits”一词与英国1637年的宗教迫害事件存在历史共鸣。在爱德华·金去世的两个月前,三名清教徒曾因反对主教制而于伦敦遭受当众“割耳”的酷刑。在下一诗行中,弥尔顿恰好写到阿波罗“轻触我颤抖的耳窍”(and touched my trembling ears),似将现实中的政治创伤转化为隐蔽的神话意象。此时阿波罗的回应则如天外来音,以永恒的洞见勘破世俗的虚妄不公,也为诗人重新指明了生命的追求。这一层次丰富的诗意构造使《利西达斯》超越了一般悼亡诗的内涵深度,成为关于艺术价值与生命意义的不朽之问。莫申斯卡教授提到他与学生朗读《利西达斯》时,总会特意在“撕裂那细线织就的生命”处稍作停顿,以激活诗歌中突然介入的神谕时刻。这种将文本细读、历史考据与个人体验熔于一炉的叙事艺术,重新定义了传记书写的多样可能性。

最后,莫申斯卡教授简要预告了他即将问世的第五部著作:《斯宾诺莎的生平、作品与文学形式》(Benedict Spinoza, Life, Writing, and Literary Form)。如标题所示,这部传记作品聚焦17世纪荷兰理性主义先驱斯宾诺莎(1632-1677)与文学界的奇特因缘。尽管斯宾诺莎的文风缺乏诗性色彩,他对伦理学的几何式书写却构成了一种独特的美学范式,深刻影响了歌德、乔治·艾略特、乔伊斯等历代文学大师。在这部新作中,莫申斯卡教授不仅致力于剖析斯宾诺莎哲学思想与其文本形式的内在关联,还将追踪后世作家如何从其“反文学性”的哲学风格中汲取创作灵感。这一实践有望跨越学科与时代的界限,开创一种更具对话性的传记形式,其研究路径新颖,成果值得期待。

郝田虎教授与莫申斯卡教授在线交流讨论

莫申斯卡教授精彩的讲座引发了与会者的踊跃提问。在问答环节,师生们就“弥尔顿与斯宾诺莎是否存在交集”、“如何避免传记研究的‘还原论’陷阱”、“文艺复兴作家的自我呈现与早期现代作者身份观念”等议题与莫申斯卡教授进行了深入交流。莫申斯卡教授的讲座丰富了听众们对于传记研究和早期现代英国文化的认识与理解,展现了一条融合考据与阐释、连接历史与当代的前沿学术路径,令人受益匪浅、回味无穷。讲座在热烈的掌声中圆满结束。

中世纪与文艺复兴研究中心供稿