2025年12月14日晚,浙江大学外国语学院中世纪与文艺复兴研究中心系列讲座第六十讲于浙江大学紫金港校区东五201会议室顺利举行。来自佐治亚州立大学的国际知名学者斯蒂芬·B.多布兰斯基(Stephen B. Dobranski)教授就“温和的爱情:《罗密欧与朱丽叶》中极端激情的风险与回报”这一题目为我们带来了历时两个小时的精彩讲座。本次讲座由浙江大学外国语学院英文系主任方凡教授主持,浙江大学求是特聘教授、中心主任郝田虎教授、百人计划研究员张炼老师等来自国内外高校的师生们积极参与其中。

方凡教授主持讲座

斯蒂芬·B.多布兰斯基是佐治亚州立大学英语系的“杰出董事教授”(Regents’ Professor),也是国际权威学术期刊Milton Studies的编辑。Dobranski教授著作颇丰,包括《早期现代英国的读者与作者权》(Readers and Authorship in Early Modern England 2005)、《弥尔顿的视觉想象:<失乐园>中的意象》(Milton’s Visual Imagination: Imagery in Paradise Lost 2015)、《阅读约翰·弥尔顿:如何在困境中砥砺前行》(Reading John Milton: How to Persist in Troubled Time 2022)等。近期他还为诺顿出版公司重新编辑了一版弥尔顿的《失乐园》(2022),目前他正在撰写一本关于莎士比亚与节制的著作。

多布兰斯基教授讲座开场

讲座伊始,多布兰斯基教授首先介绍了后世剧作家如何强化《罗密欧与朱丽叶》的悲剧色彩。莎士比亚逝世后,17世纪剧作家托马斯·奥特威(Thomas Otway 1652-1685)将其改编为《盖乌斯·马略的兴衰史》(The History and Fall of Caius Marius 1679),为剧中的恋人设计了更凄惨的结局:以朱丽叶为原型的角色拉维尼娅苏醒后,目睹爱人在自己怀中毒发,而后才自刎身亡。该版本曾风靡一时,甚至一度取代了莎士比亚原剧的排演。18世纪的戴维·加里克(David Garrick 1717-1779)则扩写了莎翁原剧的终幕,让即将毒发的罗密欧与刚刚苏醒的朱丽叶有了最后一段对白,藉此宣泄恋人重逢的狂喜与再度阴阳两隔的痛楚。尽管这些改编在今日看来或许有些流于浮夸而失却含蓄之美,其初衷皆在于放大莎士比亚笔下那种极致而具毁灭性的激情主题。

纵览历史长河,诸多文人都曾警示过度沉溺情爱的危险性。在这一方面,柏拉图堪称最早的代表之一,他曾将坠入爱河比作暴食和酗酒。文艺复兴时期的意大利学者马尔西利奥·费奇诺(Marsilio Ficino 1433-1499)进一步认为过度沉迷情爱会令人丧失理智,引发身心的双重折磨。在英国莎士比亚时代,过分的爱情常被视为需要疗愈的疾病,因为炽热的情欲往往会导向愚行或罪孽。英国作家罗伯特·伯顿(Robert Burton 1577-1640)就曾将“过度之爱”描述为忧郁症的一种表现。而《罗密欧与朱丽叶》中极致的激情与过度反应,不仅映射了早期现代爱情诗中的浪漫理想,也暗含着莎翁对“过度之爱”的隐晦批判,以唤起观众对“中庸之道”的认同与共鸣。

接着,多布兰斯基教授解释了《罗密欧与朱丽叶》中这场“过度之爱”的因缘与表现。剧中两位主人公的感情猛烈而狂热,但它不幸根植于蒙太古与凯普莱特两大家族世代积怨的土壤,为这对恋人埋下了悲剧的种子。然而莎士比亚始终未明示这场世仇的由来,其留白手法既能让观众直接进入戏剧情境,也暗示了积恨的久远与无意义。在此“过度之恨”的背景下,罗朱的“过度之爱”犹如物极必反般地萌发出来,两人在宴会上一见钟情,仅交谈数句便推进到亲吻、共度良宵、私定终身,感情发展迅疾如电。但这场爱情的萌芽在剧中仍可以找到合乎情理的线索。戏剧开场时,罗密欧正深陷对罗瑟琳的单恋之中,然而这种激情更多源于其对浪漫爱情的憧憬,而非针对罗瑟琳本人。当他遇见朱丽叶后,两人互生好感,他才得以展开一段真实的恋爱体验。因此罗密欧的果断示爱,可能正是因为他急于修正此前对恋爱关系的错误理解。而年仅十三岁的朱丽叶同样迅速地坠入了爱河,这其中既包含青春期纯真的悸动,也具有对其家长专制束缚的反叛色彩。莎士比亚深入描摹了两位主人公的心理状态,暗示他们看似迅疾的爱情实际上受到年龄、情感境遇以及十六世纪浪漫文化的多重影响,是对个人处境与情感需求的复杂心理表征。

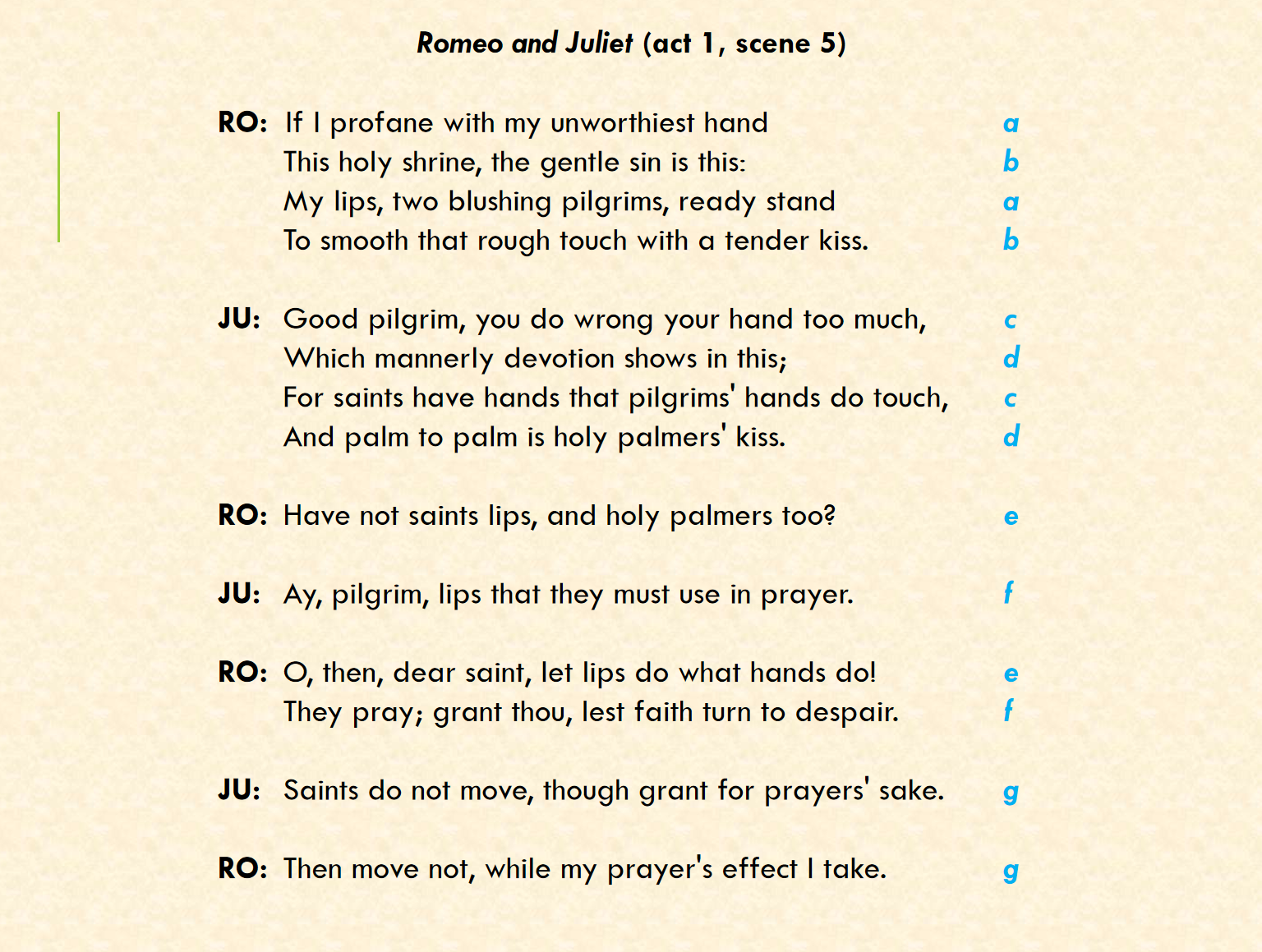

罗密欧与朱丽叶的十四行诗体对白

在此,多布兰斯基教授进一步聚焦罗密欧与朱丽叶以十四行诗体形式完成的首次对白,这段对白正彰显了两人迅疾而热烈的心灵共鸣。多布兰斯基教授指出,莎士比亚承袭并改造了彼特拉克体十四行诗的浪漫传统——这类诗歌通常描绘求而不得的爱情,男性叙述者往往沉溺于对理想化女性形象的浪漫幻想,而受描述的女方总是被动、沉默、遥不可及,甚至不能确定是否实有其人。相较而言,罗密欧与朱丽叶的十四行诗体对白是即时、真切、共同造就的。莎士比亚颠覆了由男性叙述者主导的爱情诗传统,转而聚焦于更为双向的爱情表达。由此他使朱丽叶突破了彼特拉克体诗歌中沉默的理想女性形象,拥有了自由倾诉情感的声音。通过这种创作转向,莎士比亚得以刻画出一种更加真实热烈的情感联结,也为这种极致情感中包含的毁灭性力量埋下了伏笔。

罗密欧与朱丽叶的第二次相会发生于著名的阳台场景,这一场景优美地展现了节制与激情之间的戏剧张力。首先,莎士比亚让阳台下的罗密欧偷听到朱丽叶吐露衷情的独白,这一安排打破了传统的求爱顺序,使这对恋人得以跳过相互试探的步骤,开诚布公地讨论彼此的情感关系。也正是在这一场景中,朱丽叶说出了那句著名的台词:“玫瑰即使不叫玫瑰,其芬芳依旧如故”(That which we call a rose / By any other name would smell as sweet)。此时的朱丽叶强烈渴望摆脱语言的桎梏,打破姓氏的阻碍,以追求超脱世俗的自由情感。但紧接着她稍微冷静下来,又担忧罗密欧激烈的誓言过度推快了两人的感情进程。因此她改劝他不要起誓,因为月满则亏、物极必反,当事物的名称在被说出时,其性质往往已在悄然间发生着流变,只有温和虚静的中庸之道才是两情长久的正确方式。可惜这段理性的劝诫没能成功阻拦两人的感情冲动,这场风驰电掣的爱情最终走向了失控。但这并不“温和”的爱情却更富诗性的艺术美,莎士比亚以精妙的笔触准确捕捉了少男少女初恋时兴奋、忐忑、饱含激情的特质,使它成为了关于青涩之爱的永恒诗篇。

为了突出“中庸之道”的训诫,莎士比亚还在剧中刻画了许多性情急躁、情感丰沛的次要角色,他们也毫无节制的概念,常常对情境做出过度反应。例如,蒙太古与凯普莱特两大家族的成员总是因小事而不断发生摩擦,最终卷入残酷血腥的械斗之中。朱丽叶与罗密欧的父母也具有激烈的性情,罗密欧的母亲因其子被流放而悲恸身亡,当朱丽叶拒婚时,她暴怒的父亲则以恶毒的言语辱骂她,甚至对她施以暴力威胁。但剧中仍有一名角色象征着中庸之声,他就是劳伦斯修士。作为教会方面的代表人物,修士力劝两位年轻人切勿草率投身于这段炽热的感情,他警示道“狂暴的欢愉将有狂暴的结局”(These violent delights have violent ends),激情如硝石火药,终将吞噬恋人自身。然而这位劝导者本人却充满矛盾与缺陷:他一面倡导审慎,一面却又仓促应允为两人主持婚礼,天真地以为联姻就能化解世仇,这种匆忙行事的态度与他宣扬的谨慎准则背道而驰。当朱丽叶苏醒发现罗密欧身亡时,劳伦斯修士又仓惶逃逸,在关键时刻弃她而去,错失了阻止悲剧的最后契机。可见劳伦斯修士并非中庸之道的忠诚践行者,他的劝诫常显空洞教条,他的言行不一也使他难以提供真正有效的解决方案,而他摇摆不定的态度恰恰助推了悲剧结局的降临。

多布兰斯基教授针对收场诗进行讲解

最后,多布兰斯基教授向观众们揭示了“过度之爱”的代价与回报。在《罗密欧与朱丽叶》的悲剧终幕里,这对年轻恋人殉情而亡,他们的惨死使双方父母反思自身行径,悔恨竟让世仇之争吞噬了子女的生命,最终促成了宿敌家族的和解。亲王最后的六行收场诗呼应着十四行诗体结构,它虽不完整,却昭示着节制与中庸之道的回归,宣告贯穿全剧的激烈情感至此终结,和平之境由此敞开。与之相呼应的是开场白中的十四行诗,这首诗预告了全剧结局,以制造出一种“离情”效果,使观众能够超脱于剧情,对剧中人物的谬误加以反思,最终领悟“中庸之道”的真谛。但纵使罗密欧与朱丽叶的情感以悲剧告终,莎士比亚仍然彰显了极端爱情在艺术领域的诗性价值。正如罗密欧与朱丽叶初遇时即兴合作的精彩十四行诗所示,瞬间迸发的极致激情,不仅是创造力的源泉,也因其凌驾于一切之上的超越性而能够达到永垂不朽的境地。

参加讲座的部分师生合影

多布兰斯基教授精彩的讲座引发了参会者的踊跃提问。在问答环节,师生们就“《罗密欧与朱丽叶》的电影改编”、“《失乐园》和《罗密欧与朱丽叶》中的女性形象”、“莎士比亚与汤显祖的跨文化共鸣”、“青少年对待恋爱的正确态度”等议题与多布兰斯基教授进行了深入讨论。多布兰斯基教授的讲座深化了观众们对于莎剧道德与情感主题的理解,也启迪我们采取一种更为节制审慎的处世之道。整场讲座发人深省、备受赞誉,在热烈的掌声中圆满落下帷幕。

文/图:李羽玄/左珈源

中世纪与文艺复兴研究中心供稿